Essay: いくつものパラヴィジョンを!――VICの「遠さ」と「近さ」/「大事件」と「小事件」について (久保仁志)

Hitoshi Kubo reflects on the media strategy of video collective active from the 1970s, the Video Information Center.

いくつものパラヴィジョンを!――VICの「遠さ」と「近さ」/「大事件」と「小事件」について

久保仁志

《1982/2/28 ビデオはオモチャだ 段ボル》(上映プログラム2-8|KUAC_VIC844

In conjunction with our three-month online program of the works of the Video Information Center in partnership with Hitoshi Kubo and Keio University Art Center, we are thrilled to present an essay by Hitoshi Kubo first published in KUAC Cinematheque 1: Video is a Toy! VIC #1 (Keio University Art Center, 2017).

「さまざまな事件を、大事件と小事件との区別なく、ものがたる年代記作者が、期せずして考慮にいれている真理がある。かつて起こったことは何ひとつ、歴史から見て無意味なものと見なされてはならない、という真理だ。たしかに、人類は解放されてはじめて、その過去を完全なかたちで手に握ることができる。いいかえれば、人類は解放されてはじめて、その過去のあらゆる時点を引用できるようになる。人類が生きた瞬間のすべてが、その日には、引き出して用いうるものとなるのだ」

――ヴァルター・ベンヤミン「歴史哲学テーゼ[歴史の概念について]:III」[1]

1982年、吉祥寺の西部スポーツでVIC(ビデオ・インフォメーション・センター)主催のイベント「ビデオはおもちゃだ[3] 段ボール」が開催された。それは、約10倍サイズのビデオ機材セット(テレビ・モニター、ビデオ・カメラ、ビデオ・デッキ)を段ボールで作り、破壊するというワークショップだった。その記録映像には、VICメンバーを中心に一般の参加者までも含めた人物達が動き回り、図面の作成、段ボールのカッティング、組み立て、破壊、掃除にいたるまでの様子がインタビュアー兼司会者・黒河芳信の視点を通して映し出されている。そこでは次のような言葉が語られた

「ハサミとガムテープを使えれば、誰でも作れる。電気のことを知らなくてもビデオが作れる。そういう時代に入ってきたわけです。」[2]

これは、軽やかなユーモアを通して、80年代のビデオを巡る時代的様相の核心を捉えていると言えるだろう。[3] 当然、段ボールとハサミとガムテープで作れるのはビデオ機材ではなく、そのおもちゃである。しかし、「ビデオが作れる」という言葉は、段ボールでそのおもちゃを作ることができるというだけでなく、おもちゃを作り、おもちゃで遊ぶように「ビデオ(セット)」を用いることが簡単にできるということをアナロジーによって表現する。段ボールでできた大きなおもちゃのテレビ・モニターに入って最後に記念写真を撮るVICのメンバーと一般参加者達の姿は、このイベントを撮影したビデオの記録映像が(同時に、または後に)モニターに映し出されることを文字通り指し示し、体現している。fig. 1つまり、一般の参加者はおもちゃで遊びながらアナロジーとしてビデオ撮影/制作をしていたのである。この時代は映像の玄人でなくてもビデオを用いて撮影と公開が可能になり始めた時代だった。しかし、VICの「ビデオはおもちゃだ」という命題は、単に誰でも簡単にビデオが撮れるということだけを示していたり、彼らが経営するビデオ・ショップの販売促進のためだけに作られたものなのではない。そこには、VICの活動に通底したモチーフが流れているのだ。そのモチーフとは何か。

fig. 1 《1982/2/28 ビデオはオモチャだ 段ボル》(上映プログラム2-8|KUAC_VIC844

1977年、「CATV 沢野荘(アパート有線TV)」が開始される。VICは三鷹のアパート・沢野荘の一室を借りてスタジオにし、全10部屋にケーブルを接続して、住民へのインタビューや議論、その日のニュース、ドキュメンタリーなど、様々なトピックを取り上げて全部屋の住人へ向けて、約2年ほど放送した。そこで試みられていたのは、小規模のネットワークによるコミュニケーションの構築を目指したビデオ・システムの可能性の実験である。番組名は「CABLE PARAVISION TEN」fig. 2である。そこで放送されたある日の番組冒頭、手塚一郎によってそのモチーフが解説されている。

「テレビジョンというのは遠い所を見る機械というので[…]パラビジョンというのはテレ(tele)の反対で近い(para)、近い所が遠いんだという発想であります。」[4]

「近い所が遠いんだ」とはどういうことなのだろうか。当時、テレビジョンによる放送は巨大な組織を母体とするマス・メディアが管理・運営しており、取捨選択された情報、潤沢なスポンサーのついたものが主な番組として流通していた。そこで放送される番組の視聴者からの「遠さ」とは富士山を遠くから見ること(遠い場所を見ること)に似ている。遠くから富士山を眺めれば、混雑し、曖昧な情報は整理され、「境界」(輪郭)が強調されたある種、明晰判明な情報(富士山)を見ることができる。近ければ近いほどに、富士山は森になり、岩になり、その山としての境界を失い、混雑し、曖昧になっていく。近ければ近いほどに私たちは自らの体験において編集しなければならない情報が増していく。「近い所が遠い」とは、マス・メディアがけして扱うことのない自らの周囲で起きている諸事象(「大事件と小事件との区別なく」)の捉えどころのなさへと向けられた警句であり、見やすく加工されたテレ-ヴィジョン(「遠い-像」)を一方的に受容し続けることへの違和と拒否の表明である。「遠さ(tele)」と「遠さ」を結びつけ、「遠い-像」(明晰判明な了解しやすさ)だけを受容するだけのテレビジョンに代わり、この「近い(para)-像」(交雑し曖昧な捉えどころのなさ)を引き受け、向き合い、介入する方法として、VICはビデオを用いようとしたのである。[5]

fig. 2 《5.27 Para Vision Ten 5.27》(KUAC_VIC1033)

《81.12.19 ビデオはおもちゃだ ワークショップ》[6] においてVICは、ビデオがこの「遠さ」と「近さ」をどのように制御できるのかを思考するための実験を行っている。fig. 3 それは、女装した操り人形がビデオ・モニターを背景にスポット・ライトで照らされながら、音楽に合わせて鏡の上で踊る映像である。はじめ、人形は鏡の上にじっと座して死んだように動かない。しかし、音楽が鳴り始め、背後のモニターに「BIRTH」「誕生」と表示されるのに合わせて、徐々に動き始めていく。ディスコの光景を再現するかのように人形は回転したり跳ねたりするのだが、まるで生きているかのようにその動きは生き生きと感じられる。焦点が合ったり、外れたり、ソラリゼーションを中心とした幾つかの加工を繰り返しながら、私たちはどのフォーメーションにおいて人形のダンスのグルーヴが変化(高まったり低まったり)しているように感じられるのかを思考させられ続ける。そして、ズーム・アップし過ぎたり、もはや迷彩パターンのようなシルエットだけの映像になったとしても、何かが動いていると感じられる限り、その人形のグルーヴを感じさせられ続けるのだ。それは、フィクションの仕掛けに観者が没入していく仕組みを思考させるのである。この光景を見ているワークショップの参加者の姿がモンタージュされ、さらにモニターに映し出されるとき、それは没入する自身の鏡像として機能し、没入への反省を促す。しかし、それらはすぐにまたグルーヴに覆われ、その客観性は消失していく。しかし、開始24分14秒あたりで音量が絞られ、無音のまま映像が展開するとき、私たちの感じていたグルーヴは急に引き裂かれてしまう。音響と映像が分解することで、その一致によってグルーヴが産み出されていたことをまざまざと感じ、不安になりながら次のような映像を私たちは見ることになる。モニター自体を撮影することで無限に入れ子状のモニター(フィードバック効果)が発生し、さらにカメラを少し傾けさせてそれが渦巻きのようになっていく映像である。これは、対象へと没入するための時空間的(前と後、外と内)フレーム(ビデオ・システム)の存在と、その没入の終わりのなさを引き裂かれたグルーヴにおいて表現するのだ。2分程度の無音が続き、不安と緊張が高まったとき、ふたたび音量が戻り始め、引き裂かれたグルーヴはまた結びつき始める。敷衍するならば、これらはビデオ・システムが探求可能な「遠い-像」(tele-vision)と「近い-像」(para-vision)を非常に簡潔なレベルにおいて体験させるのだ。ここで如実に露わになるのは一度没入してしまうと、安全な「遠さ」は、なかなか破壊されないということであり、「近さ」は非同期による違和感としてしか現れにくいということでもある。そしてそれは、ビデオ・システム(テレビジョン・システム)が作り出すフィクションのリアリティがどのように、どの程度、作られていくのかを私たちに思考させるのである。[7] このような「遠さ」と「近さ」への問題意識とその解決としてのビデオの使用はVICの設立当初から目論まれていた。

fig. 3 《81.12.19 ビデオはおもちゃだ ワークショップ》(上映プログラム2-6|KUAC_VIC830)

1972年、「ICU小劇場」というICU(国際基督教大学)演劇サークルを母体として、VICは誕生した。「VIDEO-INFORMATION CENTE[R] 設立主旨書」には次のようなモチーフが述べられている。

「私達はICU全構成員の、より活発な、かつ全体的な情報交換の場の創造を目ざして本会を発足させました。現在ICUにおける情報機関は広報部(学内向けのガゼット[学報])、新聞会の二つです。[…]これらはそれぞれの特色において活動していると言えます。しかし、この特色は一面で大きな制約を作り出しているのではないかと思われます。つまり、それらはICU全構成員相互に事実なり、情報なりを可能な限り提供する機関にしては、その機能は不十分であると思います。[…]それらはすべて活字メディアに限られています。V. I. C. (略)は、より全体的(映像・音響を含めた)、かつ正確迅速な情報交換――究極にはコミュニケーション――を目ざして発足しました。」[8]

ここで語られている問題意識とその解決への提案は明確である。まずそれは、ICUを構成する全ての人々が情報交換可能な場がないのでそれらを作るということ。そして「全体的な情報交換」と語られるのは、ICUを構成する全ての人々の間の情報交換のことであるとともに、印刷物を主体とする活字メディアによる情報交換だけではなく、映像と音響を含めたものが必要であるということ。印刷物が持つ伝達の正確さと迅速さとは別の「正確さと迅速さ」を求めているということ。そして、それらが総合されたときに、コミュニケーションが可能になるということである。印刷物に足りない情報の要素として映像と音響があり、それらをビデオによって補うことができるということは間違いないだろう。また、撮影した素材をそのまま再生するならば、それは編集された印刷物よりも「迅速」である。[9] しかしそれらによって情報交換が「正確」になるというのはどういうことだろうか。ここで重要なのは、VICにとって「コミュニケーション」はまだ為されておらず、それは所与のものではなく、目指されるべき理念であるということだ。「より」や「不十分」という語が示しているのは、全体的で正確で迅速な「情報交換」、つまり理念としてのコミュニケーションは度合いによって接近されるものだということであり、何か決定的な構造や方法によって完結する類いのものではないということである。つまり、様々な試行錯誤によって達成されるべきものなのだ。「正確」になるべきは「事実」を伝える「情報」である。活字を中心とした印刷物というメディアは絵や写真を情報の一つとして扱うことができるが、それらは動かないし音も出ない。ある事実は動いており音も鳴っている、つまり時間の経過を有している。時間の経過を音響映像的に表現するという意味においてビデオは「事実」の情報を相対的に「正確」に提供することができると言えるだろう。また、ある出来事があるパースペクティヴによって縮約されたテキスト(と絵や写真)だけであるよりも、相対的に縮約される度合いが少ないビデオで音響映像的に情報化する(カメラとマイクを通したあるパースペクティヴでしかないとしても)ことの方が「正確」だと考えるということである。この理念としての「コミュニケーション」がVICとして目指すべき対象となった背景には何があったのだろうか。

1974年、『平凡パンチ』にVICの活動を紹介する記事が掲載された。

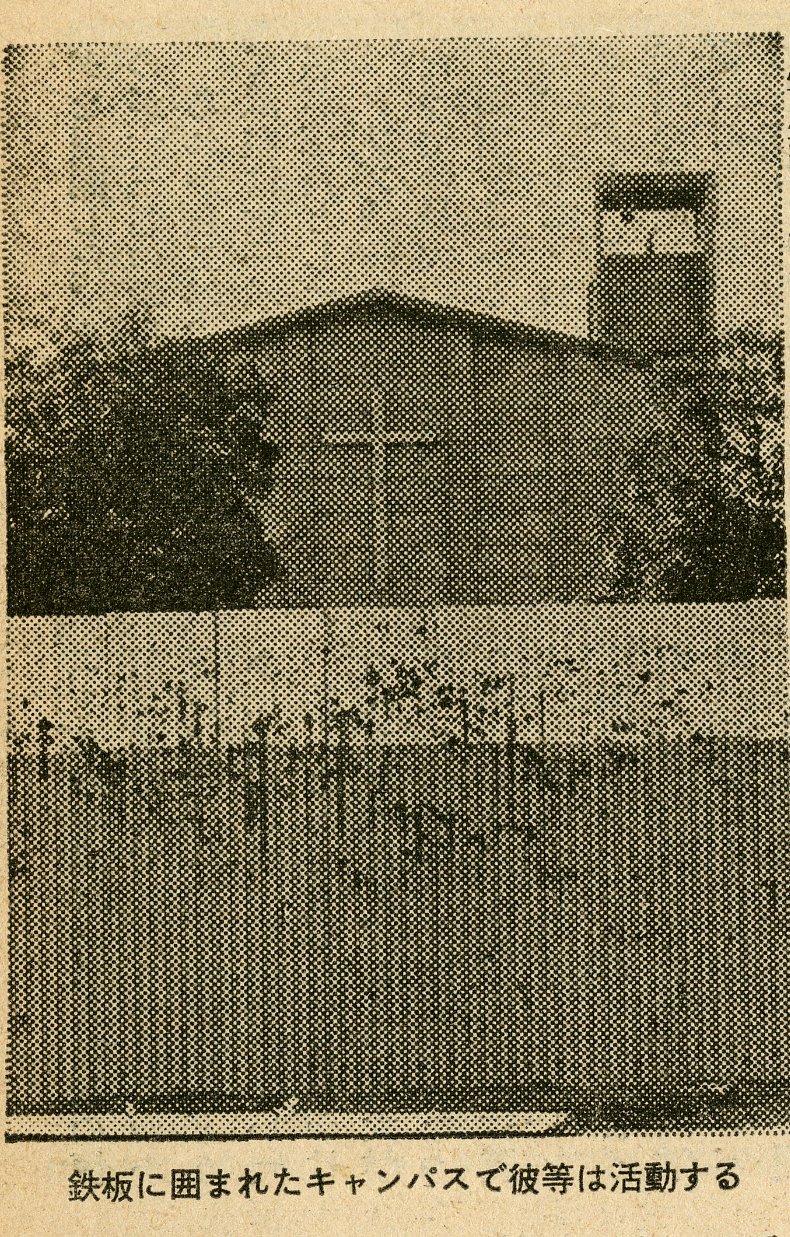

「二年前の72年、コミュニケーション不在の冷えきったキャンパス状況が、ICU(国際基督教大学)においては他大学に先がけて現出されていた。60年代後半、ICUにも例にもれず学園闘争が展開されていた。〈能研―三項目闘争〉と呼ばれるものがそれである。それは、お題目としての“大学の自治”にすら決別した、“政学一体化―産学協同”への学生による抵抗ということができる。[…]ICUに特徴的なのは大学当局の出方であった。このときの大学当局による強気一点張りの“紛争対策”はけっこう話題になったものである。[…]大学当局の努力の結果、ICUによみがえった“平和”を支えたものは、グルリとキャンパスを取り囲む鉄板の逆バリケードであり、自治会の活動すら認めない当局の“信念”であった。『全学生数が千二百人程度という高校なみの規模なのに、学生間の交流は寸断されたままでした。ニコニコと話にふけってればいいってものでもないでしょうが、もうちょっと情報が縦横に行き交うようなふんい気にしたくって、どうすればそれが実現できるか、そのことばかりを考えていました。』と二年前のビデオ・インフォメーション・センターの発足当時を振り返るのは木塚一郎[手塚一郎]クン[…]さらに続けて『文字、音、映像といった情報伝達の手段を網羅的に駆使できるテレビジョンというのは、非常に魅力的でした。事実を最も客観的に伝えるにも、意図的に伝えるにも、強力な威力を発揮するテレビの可能性に賭けてみたかったんです』[…]テレビに託した彼らの願いのなかには、つぎのようなものもあった。情報産業のなかで最も資本力が要求されるものがテレビである。当然、茶の間に送られてくる情報も、体制により直結したものにならざるを得ない。政治と茶の間を結ぶ一方的な回路に、個人が参加する余地を見つけ出すのは困難だ。モーニング・ショーの背景としてやたら画面に登場する奥サマ族、あんなものをテレビへの参加などとはとうてい呼べまい。本もののテレビ参加を、テレビジョンによるもう一つの回路を実現することも、ビデオ・インフォメーション・センター(V.I.C)の大きな目標であった。」[10]

1969年、ICUでは機動隊によって、立てこもった学生の強制排除が行われた。学生が立てこもるために築いた椅子や机によるブリコラージュ的なバリケードは破壊され、学生を閉め出すための逆バリケードが大学によって築かれた。それが「グルリとキャンパスを取り囲む鉄板の逆バリケード」である。それは学生にとって、抵抗している権力と闘うためのバリケードが、抵抗の不能性を示すバリケードへと変質したときであった。そこで逆バリケードによって象徴的に切断され、破壊されたのは手塚が「縦横」として語った大学(システムと教職員)と学生のコミュニケーション(対話)であり、抵抗する学生と抵抗しない学生(イデオロギーを異にした者同士)のコミュニケーションだった。このバリケードが象徴する全ICU構成員同士の「遠さ」と「近さ」を引き受け、向き合い、介入する方法としてVICはビデオを手に取ったのである。

1973年、4年ぶりにICU祭が開催される。このICU祭で、VICは「逆バリケード」を一部のみ再現するというイベントを行う。fig. 4 ICU祭(第15回)のパンフレットにはVICによって以下のようなユーモアとアイロニーが織り混ざったアジビラfig. 5が掲載されている。

fig. 4. ICUのキャンパス内でVICによって再現されたバリケード(1973年)

fig. 5.[VIC:手塚一郎]、「第2第3の三項目を!?![…]」(『15th ICU-Festival Feb-23・25』、第15回ICU祭中央実行委員会 編、1973年、19頁。)

「第2第3の三項目を!?! あのバリケードを!! あの胸のときめきよ!! もう一度!! 来たれ!! 憂うる人!! 第2第3のバリケードを!! 2.11バリケードを!! あー愛のバリケードよ!! 皆で踊ろうバリケード・ロック!! バリケード復活人生再現友の会、ICUの平和を守る会、暴力反対いつでも話せばわかる会、断固なんでも決行する会、とにかくなんでも賛成する会」[11]

それは、学生だけへと向けられたアジテーションではなく、学生と教職員と来場者を含んだ全ての「憂うる人」へと向けられたものである。「第2第3の三項目」の「三項目」とは、「能研―三項目闘争」のことであると共に、大学当局と学生との争点としての「三項目」のことである。つまり、何かが解決して「平和」が訪れたわけではなく、「平和」において隠蔽されているさまざまなコミュニケート(対話)すべき課題があるということを示唆している。「暴力反対いつでも話せばわかる会」とは、「逆バリケード」が張り巡らされた後もVICがコミュニケーションを諦めていないという意思の表明であり、「断固なんでも決行する会」とは、そのために手を尽くすことの決意であり、「とにかくなんでも賛成する会」とはあらゆる出来事を肯定する態度の表明である。頁をめくると、バリケードのダイアグラムfig. 6が描かれ、なぜ「逆バリケード」を再現しようとしているのかについて述べられている。

「その1:結界(バリケード)というものは本質的には1つの短絡(ショートサーキット)の形式だと、私は思う。そして骨組みは基本的に二等辺三角形の底辺におろされた垂線のように、2コの線分に支えられている。その2:点AからCD[バリケード]をあおぐ、点BからCDをあおぐ、これらの時、一方はあまりにCDが具体物(パイプ)によって支えられているために、他方はあまりにCDが非具体物に支えられているために、不具のようにお互いみえる。そして、このような幾分描写(デッサン)可能な下部をみせて、上方のおそらくは具体化も描写もできない非空間の領域(それはそのようにみえるだけだが)が君臨している。これが不具性という装いをもって点A、点Bを互いに反射させている。[…]その4:点AからCDをあおぐ形式、それは1969年2月11日の結界をあおぐ形式と重なる。[…]その1: 結界(バリケード)というものは本質的には1つの短絡(ショートサーキット)の形式だと私は思う。ひとりのパースペクティヴにおいては、限られたスクリーンである結界は強力な「もの」として現れる。強力なかたい「もの」である。そしてそれは結界の両界にわたる二等辺三角形を基本的な形式として有する。架空の垂線のごとくかろやかに降り立つこうして二つの位置から支えられる。その2:点AからCDを仰ぐ、そして多分、むこうで、点BからCDを仰いでいるだろう。この時、これらの時、一方はあまりにCDが具体物によって支えられているために、他方はあまりにCDが非具体物に支えられているために不具のように、かたわのように互いがみえる。そして、だから、結局、どうしようもない。」[12]

fig. 6. fig.5と同テキストに掲載されたバリケードのダイアグラム

バリケード=結界とは内(こちら側)と外(向こう側)を隔てる境界である。内側にいると思うものにとって結界の向こう側は外側になる。また外側にいると思うものにとって結界の向こう側は内側になる。それは反転する内と外であるにもかかわらず、向き合うものにとっては不可逆的で決定的なものとして感じられてしまうだろう。同じバリケードであっても、内と外では映し出されている対象が決定的に異なるのだ。それを手塚はバリケードの構造を分析することで露わにしてみせている。鉄板(線CD)を支持している鉄パイプ(線BD)が見える側の者(点B)にとってそれは「具体的」なものとして現れ、何にも支持されていないように垂直に降り立つ鉄板(線CD)だけを見る側の者(点A)にとっては「非具体的な」ものとして現れる。これは同じバリケードを見ていたとしても、立つ側によってそこに投射されているヴィジョンは真逆のものであるという認識である。大学システム(点B)にとってそれは、学内の「平和」を維持する「具体物」であり、確かな支持体=根拠を有すると見えるようなヴィジョンであり、抵抗する学生(点A)にとってそれは、権力という「非具体物」に見えるヴィジョンである。バリケード=結界が短絡の形式であるのはなぜなのかといえば、それはバリケードを作ることによって内(こちら側)と外(向こう側)が発生するからであり、そこにあるはずの諸事象の多様性と度合いを単純な二項対立の図式へと還元してしまうからであり、ヴィジョンを固定化してしまう形式だからである。互いの「内」と「外」から見られたヴィジョンはどこまでもバリケードによって固定され、コミュニケートするための接点を、互いを隔てているバリケードにしか見出せなくなっていく。だからこそ「不具のように、かたわのように互いがみえる。そして、だから、結局、どうしようもない。」ことになってしまうのだ。それは、数多あり得るパースペクティヴから取り出され、固定された二つのパースペクティヴでしかないにもかかわらず。

しかし、バリケードは「内」と「外」の「遠さ」を作りだす形式であるだけではない。「近く」の遠さ(交雑し曖昧な捉えどころのなさ)を露呈させる形式であると同時に、あるパースペクティヴ、あるヴィジョンを映し出すためのモニター /「スクリーン」でもあるのだ。さらに、バリケードは絶対的で、恒久的なものではなく、相対的で、仮設的なものである。この認識の中にVICの慧眼があり、「第2第3のバリケードを!!」作る重要性があるのだ。つまり、たった一つのバリケードであるならば、二項対立の図式へと諸事象を単純化させることにしかならないだろう。しかし、それが主体と客体、私とあなた(達)、私達とあなた(達)がコミュニケートするための条件の一つであるのならば、むしろ、多様なバリケードを無数に、乱暴なまでに、肯定する諸対象の数だけ立てて見せること、それによって「コミュニケーション」へと接近可能なのではないかというモチーフがここで表現されているのだ。短絡させるならば、一つのバリケードとは一台のテレビ・モニターであり、一つの番組であり、二つのパースペクティヴがコミュニケートする場である(点Aの側とはモニターの背後で何が起こっているのかも分からないままテレビを見る視聴者に似ており、点Bの側とは視聴者へと番組を届けるマス・メディアに似ている。VICはビデオを用いることで、両者が常に交代していくような、同時に両者であるようなコミュニケートの方法を模索しようとしたのだ。)。VICがその活動を開始してから、「大事件と小事件の区別なく」約1000本ものビデオを記録・制作したのは、まさにこの無数のバリケードを立ててみせることであり、様々なワークショップや「CATV 沢野荘(アパート有線TV)」を行ったのは、所与のバリケードの内と外を軽やかに行き来し、新たなバリケード(それは「愛のバリケード」であったり、「バリケード・ロック」を踊ることができるようなバリケードなのだ。)を立てるための方法の探求なのだ。バリケードによって多くのものがコミュニケーション(対話)を諦めようとする中、VICはむしろビデオ・システムというバリケードの形式をユーモアとアイロニー[13] を込めて思考することによって、「コミュニケーション」の方法を探求し続けた。ここで短絡するならば、WEBシステム(電子メール・システム、様々なサイトやSNS等)や交通網を中心としたネットワークによって、人工衛星や長距離弾道ミサイルによって、右や左というイデオロギーによって、諸人種や諸性や諸国家や諸企業によって、敵や味方によって、世界が短絡されつづけていく現在において必要なのは、短絡の形式としての無数のバリケードの前で立ち尽くすのではなく、バリケードを忘却するように過ごすのでもなく、バリケードを単に破壊することでもなく、バリケードが仮設的なものであることを想起し続けること、短絡されたものの間に、さらにいくつものバリケードを立てて見せること、短絡を思考しようとすることを諦めずに続けることなのではないだろうか。第2第3のバリケードを!!

[2] 慶應義塾大学アート・センター所管のVICビデオ・テープ・コレクションの通し番号(以下ではKUAC_VICと略す。)844《1982/2/28 ビデオはオモチャだ 段ボル》。VICビデオ・テープ・コレクションのリストは次に掲載されている。『1970年代日本美術関連資料の整備:VIDEO INFORMATION CENTER』慶應義塾大学アート・センター、2017年。この印刷物に掲載された本間友のテキストにおいてVICとそのコレクションの概要について知ることができる。

[3] 例えば、素人と玄人向けのビデオ雑誌『ビデオSALON』の創刊年は1980年である。1980年代後半VICがコラム(例えば「VIDEO塾・塾長 楠かつのりのビデオはこう使え!」)を担当していたこの雑誌が創刊した背景には、テレビ映像関係の玄人だけでなく、素人も手に入れることができる範囲に価格が下がってきたこと、それに比例するようにビデオ制作に関心を持つ素人の数の増大がある。

[4] KUAC_VIC1033《5.27 Para Vision Ten 5.27》。この番組内では、手塚一郎の司会に始まり、ロバート・ワイズ監督《傷だらけの栄光》の放送がザッピングされ、住人の原さんから電話が入り、『MORE』という雑誌記事を紹介し、ダービーの予想を予告し、河原温の「日付絵画シリーズ」とCATVの類縁性について語るという多様な出来事が起こっている。「para」とは「並んで」いるもの、つまり「並行」するものの意があることも考慮すべきだろう。同時に起きている諸事象を、放送という一つのシークエンスへと強引なまでに束ねていくその手法は、マスメディアの行儀良く編集された放送と対照をなしている。また、VICの活動にも協力していたかわなかのぶひろが書き残した次のようなエピソードは、「CABLE PARAVISION TEN」が、アパートの住人にどのようなインパクトを与えたのかについての一つの重要な証言である。「この放送を受信していた住人のひとりが、ある日引っ越すことになり、彼等のスタジオに訪れたエピソードは感動的だった。これまで無関心だったけれど、去るにあたってひとこと言っておきたいと、スタジオにひとりで残り、カメラに向かってメッセージを録画したそうである。引っ越したのち、そのテープを再生してみると、そこには自分は何も残すものがないからと、着衣を脱いでヌードになった彼の姿が残されていたという。」(「夢の商品」『現代思想』05-11号、1977年10月、16-17頁。

[5] マイケル・シャンバーグの『ゲリラ・テレヴィジョン』(Michael Shamberg, Guerrilla television (1971)。中谷芙二子による邦訳1974年。)に示されたモチーフと、それに呼応するように、マイケル・ゴールドバーグ(Michael Goldberg)の来日に合わせて開催された「ビデオコミュニケーション Do It Yourself Kit」展(1972年)、そしてその企画に応答して結成された「ビデオひろば」(山口勝弘、中谷芙二子ら)。また、1971年に結成された「ビデオアース東京」(中嶋興ら)などもVICと似た問題を共有していた。この時代におけるこのような活動が共有していた諸問題および、その差異については機会を改めて論じたい。

[6] KUAC_VIC830《81.12.19 ビデオはおもちゃだ ワークショップ》。これは、手塚氏提供資料のクリッピング(名称不明、日付不明)によれば、おそらく、イベント「ビデオは太陽だ!―遊びの発見」(西武百貨店池袋店内西武ビデオ工房、8月25日)の記録映像である。しかし、手塚氏のコメントによると吉祥寺のVICショップでも同じことを行ったので、1981年12月19日撮影の同内容の別イベントであるかもしれない。2018年3月6日付けの黒河芳信氏の筆者宛の私信によれば、このイベントは「ビデオはおもちゃだ」のシリーズの第1回にあたり、吉祥寺の西武スポーツで行ったということである。

[7] 登場する二体の人形が、スパンコールのいわゆるボディコンのワンピースとエスニック柄のジャンプ・スーツという対照的な衣裳を身につけていることは重要だ。一方でスパンコールは光を反射し、きらきらと輝いて眼が眩むので、踊る人形の正確な輪郭を対象化しにくい。しかしもう一方で反射しない衣裳はその正確な輪郭を対象化することができる。光の強度とその輪郭の現れ方によって「遠さ」と「近さ」が発生しているということがここからわかるだろう。

[8] VIC「VIDEO-INFORMATION CENTE[R] 設立主旨書」、1972年。

[9] この「迅速」さ、または簡便さと経済性において、ビデオ(テレビジョン)・システムはフィルム映画システムに勝っているだろう。ビデオは、現像の速度がフィルムよりも圧倒的に速く、撮影対象をほぼ同時にモニター上に表示することができる。これはそのままドキュメントすることのエコノミーにも繋がっている。ビデオは一度撮影してしまえば、フィルム現像の行程を経ることなくそのままドキュメントとして保管し、好きな時に再生することができる。また、フィルム映画システムは鑑賞するために映画館を必要とするのに対し、ビデオは家庭にあるテレビ・モニターで鑑賞することができる。さらに、フィルムに比して安価である。家庭用の動画記録メディアとして8mmフィルムがビデオへと移行したのはこの「迅速さ」と簡便さと経済性によるところが大きいと言える。そして、放送ネットワークを構築できれば、リアル・タイム中継が可能となることもその決定的な優位点として挙げられる。当然、フィルムの方が画質に優れている等、フィルムの優位点を挙げることもできるが、VICがフィルムではなくビデオを選択した背景には上記のような理由をその一部として挙げられるだろう。

[10] 「キャンパスの青春群像⑭:国際基督教大V・I・C=多くの障害を乗り越えて新しい情報回路を模索する九人の活動=」、『平凡パンチ』(10月21日号)、平凡社、1974年、64-67頁。強調筆者。

[11] [VIC:手塚一郎]、「第2第3の三項目を!?![…]」、『15th ICU-Festival Feb-23・25』第15回ICU祭中央実行委員会 編、1973年、19頁。

[12] 前掲書、20-21頁。この見開きの誌面は、よく似ているが異なる文面と同一の文面が混ざり合った左右一対の頁で構成されている。それは、ちょうどノドの位置がバリケードであるかのように見立てられ、左右の頁はバリケードを挟んで向かい合う二つのパースペクティヴのようである。このレイアウトはまた、手塚一郎の卒業論文「パラレル・パラノイア」において言及されたロバート・ラウシェンバーグ(Robert Rauschenberg)《Factum I and II》(1957)[この作品は、手塚の論文内で「right & left」と記述されている。]やジャスパー・ジョーンズ(Jasper Johns)《Painted Bronze II, (Ale Cans)》(1964)の形式を想起させる

[13] アイロニーとユーモアを二項対立の図式で語るならば、一方でアイロニーとは二項を定めたまま関係図式をずらしてみせること、二項対立の一方の項に他方の項が含まれていることを暴露することや、二項対立が無意味である視点に立つこと(二項対立を成立させている構造を暴露すること)だと言えるだろう。もう一方でユーモアとは二項自体に揺さぶりをかけることであり、二項を手玉にとってすり替えて見せること、二項対立に無数の第三項を立てることであり、対立を暴力的なまでに無化し、消尽させることである。短絡するならば、アイロニーとは内や外における否定であり、バリケードへの落書きであり、攻撃である。ユーモアとはバリケード上の肯定であり、バリケードに無数のバリケードを接続してみせることであり、バリケードの前での弛まぬ跳躍であり、武装解除である。

Hitoshi Kubo 久保仁志

1977年に東京で生まれ現在神奈川で暮らす。慶應義塾大学アート・センター・アーキヴィスト他。プロジェクトの多くはあるアーカイヴおよび具体的諸資料から出発し、それらが包含する様々な時空間的パースペクティヴを編集(モンタージュ)することで起こった出来事だけでなく起こりえた出来事を照射してみせるのだが、その根底にあるのは映画をはじめとした芸術作品における編集の観察・分析・構築を通して人間の経験の諸条件を可変的回路として設計し直す可能性の探求であり生成明滅しつつも過程としてあるこの世界への信にほ

かならない。近著に『〈半影〉のモンタージュ:アーカイヴの一つのモチーフについて』(「JSPS 科研費 26580029」レポート|2017年)、「ある書斎の事件記録——瀧口修造と実験室について」『NACT Review 国立新美術館研究紀要』5号(2018|国立新美術館)慶應義塾大学アート・センターにてアーカイヴを考えるための企画『プリーツ・マシーン』(2018-)を行っている。

RELATED