Essay: 一回性が生み出される瞬間 - 城之内元晴試論 (平沢剛)

CCJの「Japanese Expanded Cinema」研究企画の一貫として、研究者平沢剛氏は作家城之内元晴の作品「ドキュメント6・15」と「シェルタープラン」に関連するフッテージ、カットポジなど今まで見られていなかった映像をデジタル化をし、当時の作品の形態を調査しました。その分析及びレポートは後日公開ですが、その各作品背景についてお読みいただけます。

essay: Go hirasawa / 平沢剛

一回性が生み出される瞬間——城之内元晴試論

1. ドキュメント6・15

日本におけるエクスパンデッド・シネマを振り返る際、まず重要なのはそれらを生み出す背景となった、あるいはそれらを準備した独立映画、前衛映画、アンダーグラウンド映画の運動に言及することであろう。日本における新しい映画運動は、1950年後半から本格的に開始される。その運動は、大手映画会社による長編の劇映画、記録映画、教育映画会社による前衛的なドキュメンタリーを大きな柱に、大学映研による学生映画、美術家、写真家、音楽家、デザイナーなど他分野の作家による芸術映画、個人の映像作家による8mm映画など多岐にわたるが、劇映画のグループを除き、その多くがエクスパンデッド・シネマと関わりを持つこととなる。本論では、そのなかでもエクスパンデッド・シネマと呼称される以前から、日本大学芸術学部映画研究会(以下、日大映研)、およびVAN映画科学研究所(以下、VAN)を活動の拠点に、映画の拡張実験を行ない、日本における映画運動を牽引した城之内元晴を中心的に論じていきたい。

城之内元晴「ドキュメント6・15」、1961-1962、ウェブ抜粋プレビュー版

城之内元晴「ドキュメント6・15 関連映像」、1961-1962、ウェブ抜粋プレビュー版

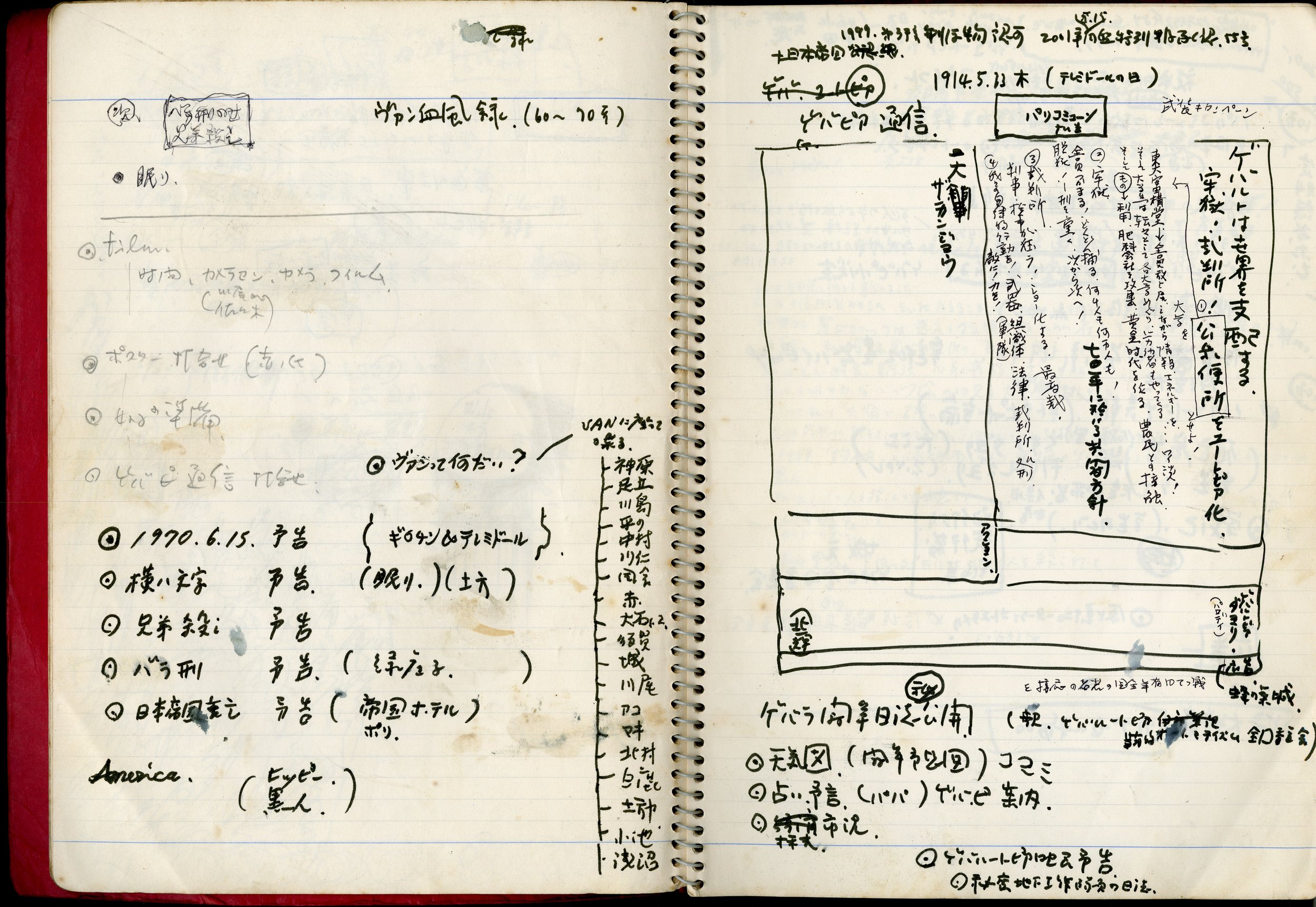

1957年に、平野克己、神原寛、谷山(康)浩郎、城之内元晴らによって設立された日大映研は、平野、谷山を中心とした『釘と靴下の対話』(1958)ののち、神原、城之内を中心に伊勢湾台風の被害を記録した『Nの記録』(1959)を送り出す。そして、1960年の日米安保闘争のなかで、城之内らはそれに身を投じながら、外部からの客観的な視点ではなく内部の運動の側からその記録を続けるとともに、映研として『プープー』(1960)を完成させる。日大映研は、安保闘争の過程で新映研へと改組されていくが、1960年秋、城之内、神原、浅沼直也、川島啓志、足立正生によってVANが設立される。VANは、映画の製作プロダクションと共同生活を兼ねた場として、映画関係者のみならず、美術家、音楽家、劇作家、写真家、編集者など様々な表現者が集まる空間となっていった。こうした交流から生まれ、VANによって制作されたのが、安保闘争のドキュメンタリーでありながら、一回性の上映パフォーマンスを試みた『ドキュメント6・15』(1961-62)であった。

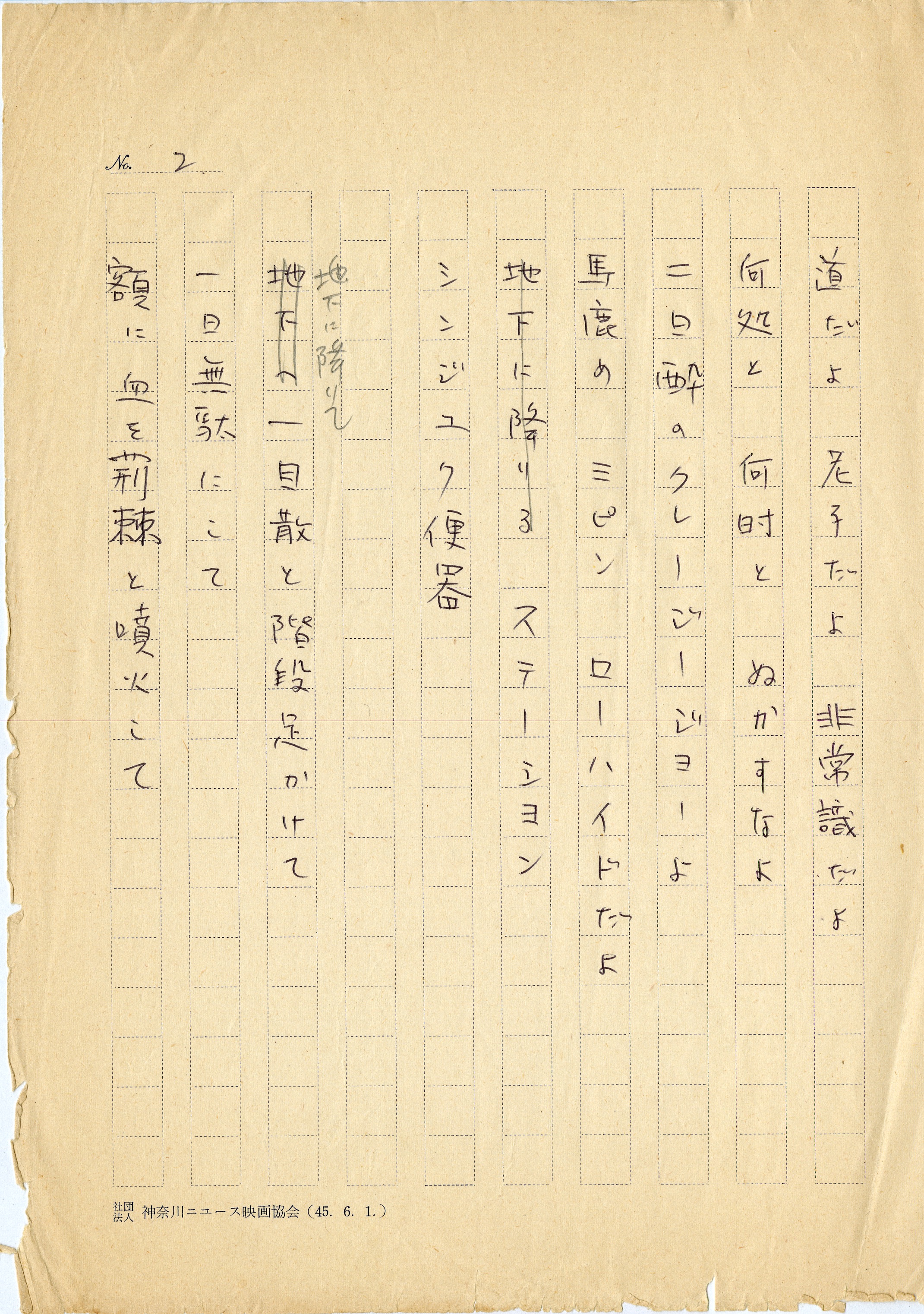

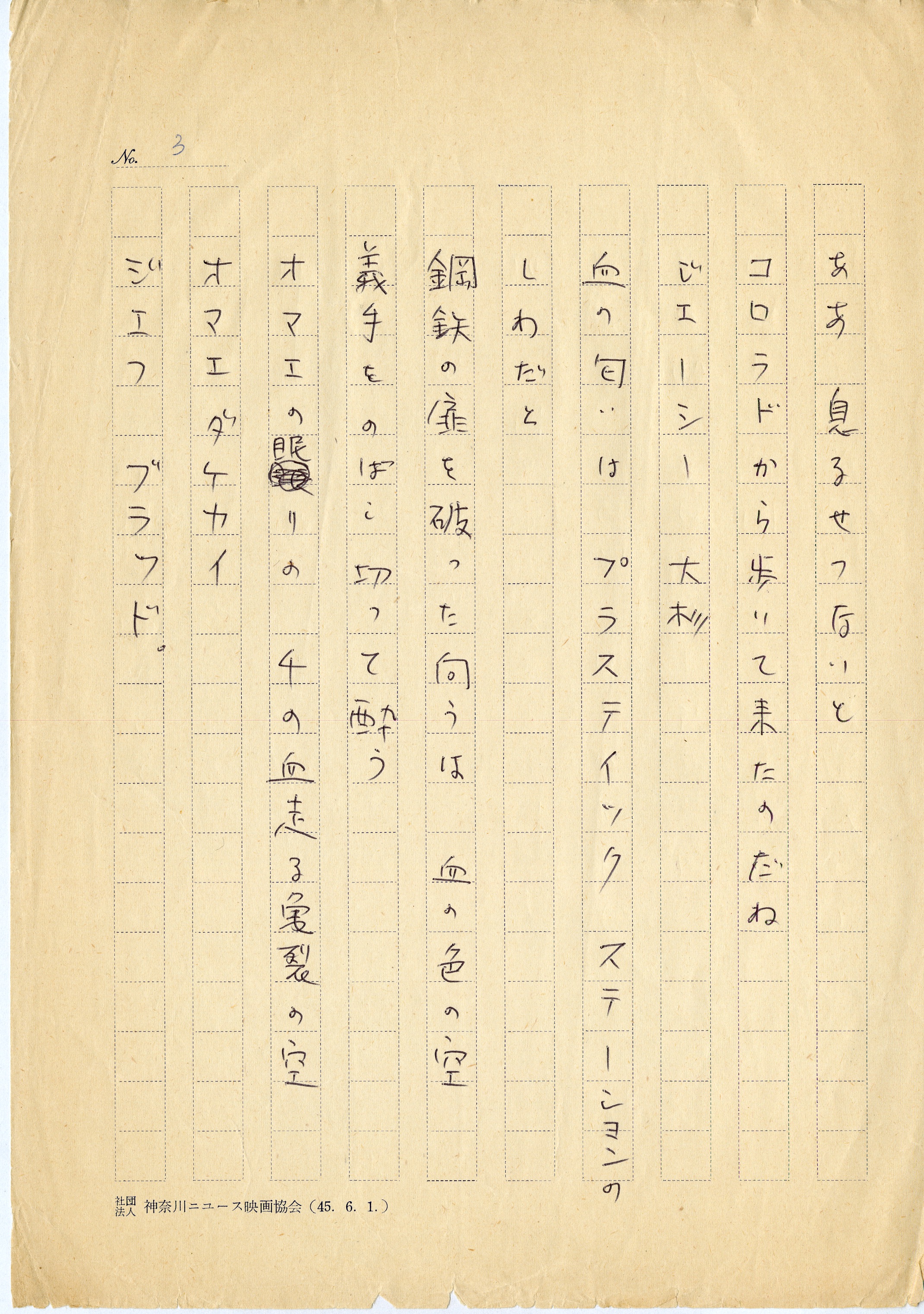

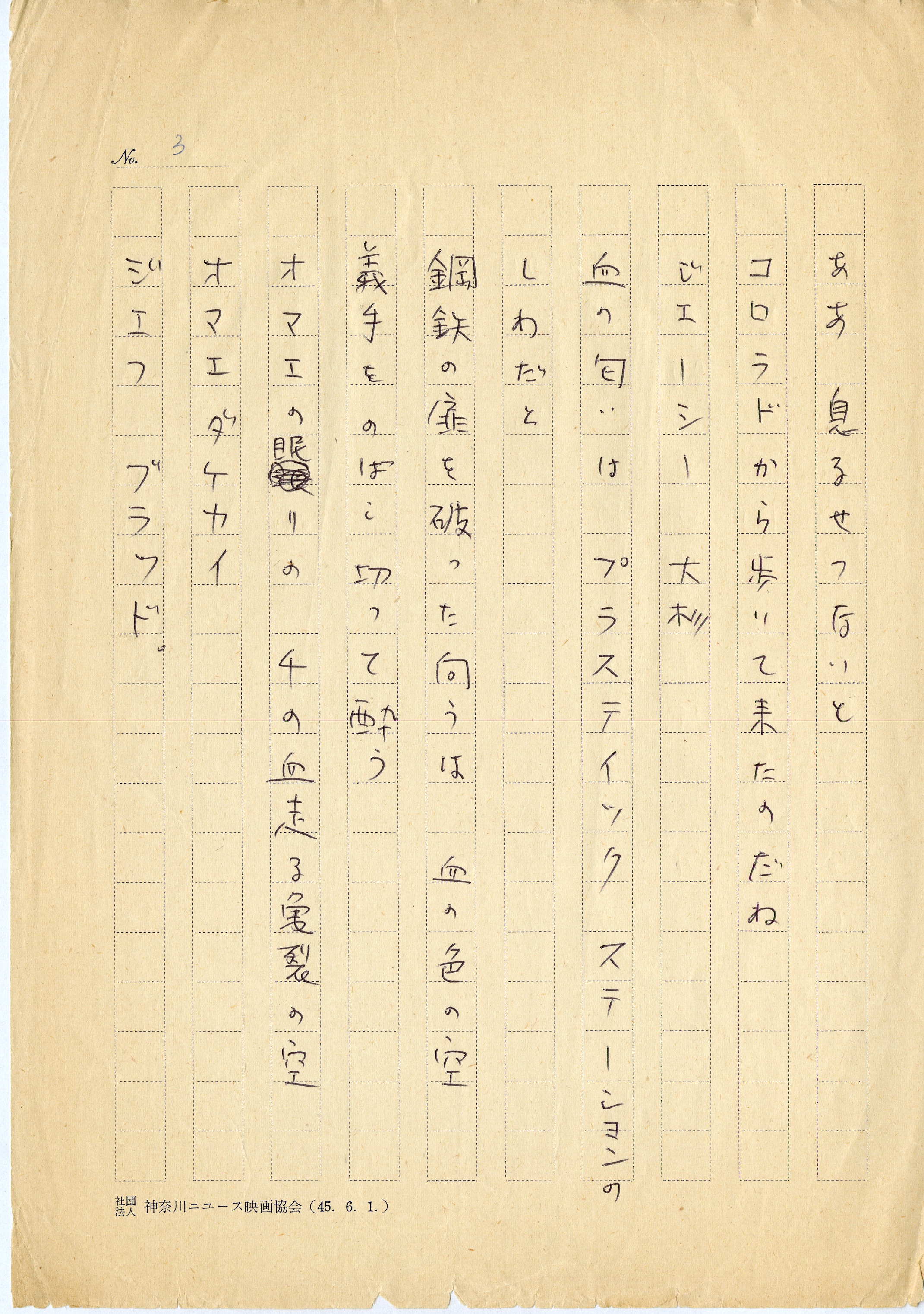

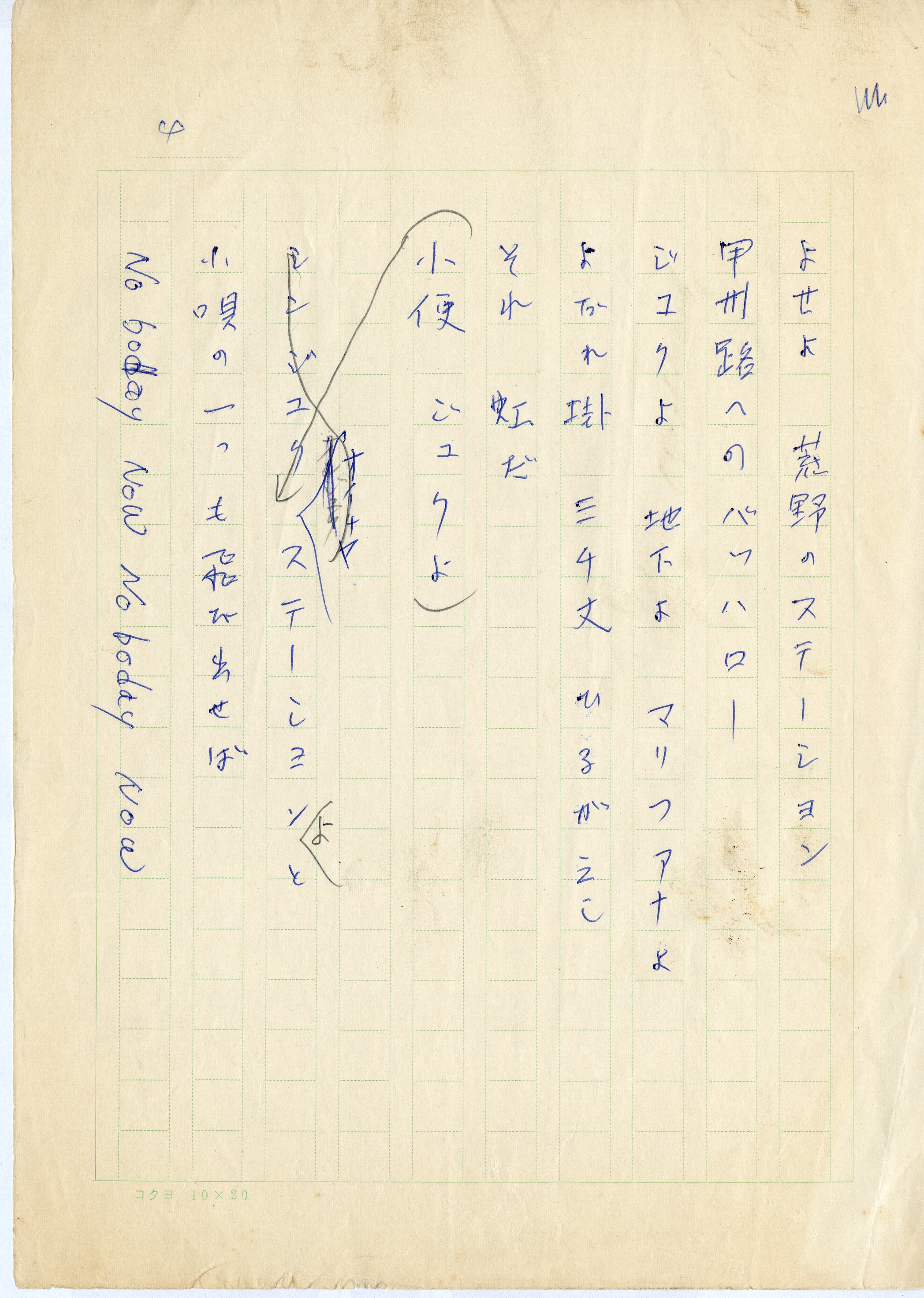

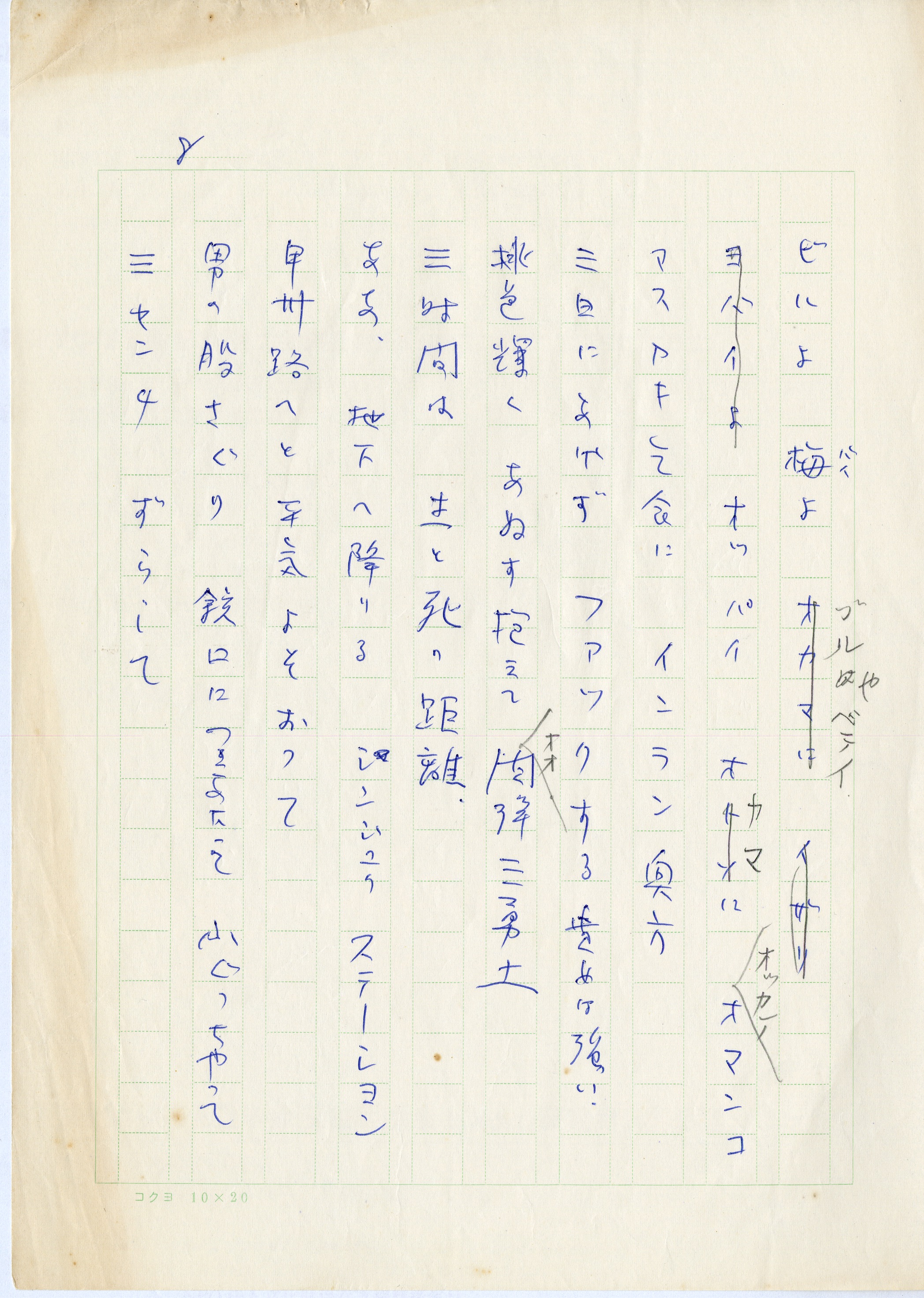

『ドキュメント6・15』は、安保闘争の記録を、城之内を中心にVANのメンバーが構成したもので、日本学生自治会総連合(全学連)が中心となった1961年6月15日の樺美智子追悼集会で発表された。60年6月に国会前のデモで殺害された東京大学の学生である樺を追悼するための大衆的な安保闘争一周年集会で、全学連からの製作依頼を受けたVANが上映を企画した。作品や集会の主旨から、当時の国会前の映像を通じて、全学連の闘争を振り返る記録映画が期待されていたと想像できる。しかし城之内らはその意図をこえて、単なる映画作品の上映ではなく、一回性という概念のもと、様々な映画的、あるいは政治的実験を試み、大きな騒動を巻き起こすこととなる。

作品は城之内らが撮影した闘争の記録映像に加え、ニュース映像、警察や右翼による暴力の再現シーンなどが挿入された。また映像のみならず、樺の顔写真と悪魔の絵画のスライドなどが交互に投射され、音声は政治的に対立していた全学連と共産党の音声が左右のトラックで同時に展開されるとともに、オリジナル曲の「悪魔の歌」が流された。さらにスクリーンの前ではオブジェが垂らされたり、バルーンを膨らませたり、黒画面に現場の音声を流そうとするなどのハプニングが行なわれた。政治的な期待を大きく裏切る上映に対して、会場内で大きな批判が続いたため、主催者が上映を中止し、参加者に謝罪しながらVANを激しく批判した。しかし、こうした政治的混乱こそ、VANの目指したものであった。VANのメンバーの一人は匿名で、集会後に上映をめぐって行われた論争のなかで、自らの試み以下のように論じている。

おそらくこの「作品」は一回限りのものである。わたしたちは初めから「完全な作品」を作ることを欲しなかったし、少くともわたしにとってこの試みを「作品」と呼ぶことはふさわしくない。全学連を含めて一つの見えない状況が照し出されたこと。状況を作ることも演出の一つに違いないとわたしは考えている。

自らの映画は、完成され、反復して上映される作品ではなく、新たな状況を作りだすための一回限りのメディアだと定義した。そして、こうした試みを政治集会という文字通り政治的空間のなかで行うことで、政治に対する映画芸術の自立を提起すると同時に、映画表現の一回性を通じて政治とは何か——狭義には全学連における政治、広義には革命運動における政治——を問おうとしたのである。他方で、映画が映写機によってスクリーンに投影され、それを観客が一方的に鑑賞するという既存の映画のあり方を問い、形式的、理論的な問題提起をしたのであった。城之内は、後年のインタビューで、VANについて振り返るなかで、この作品についても言及している。

誰かが雑誌に出そうと言い出すと皆手伝ったり、神原と僕がこの安保の映画を作ろうとした時も皆協力した。全学連ブント派がスポンサーになって撮った集会のドキュメンタリーなんだけど、ところがその場をとりしきるのは我々なわけ。舞台演出のようなこともやってのけてしまう。個人で殴り込みをはじめるつもりで、ボレックスを持って、身にさらされながら撮っていこうとーー。当然彼等はイデオロギーを映画に持ち込むことを主張する。われわれは、それは問題にならないとあくまで否定していく。われわれはデーモン(魔力)を主張するわけです。[1]

大文字の政治に対して非近代的な魔力を対置させたのが、「悪魔の歌」や悪魔のスライドにつながったわけであるが、日本におけるエクスパンデッド・シネマの前史が、映画—映像芸術の美学的、形式的な実験からではなく、政治と映画—芸術という枠組みそのものを俎上にあげるなかから生まれたことは強調されるべきであろう。現在、『ドキュメント6・15』は、映像のいくつかの断片が16mmで残されているのみで、音声、スライドは紛失し、会場での記録写真も存在していない。また、城之内や神原といった作家自身もなくなっているため、再検証する作業は極めて困難である。当時に行われた論争に加えて、VANやその周辺にいた芸術家や批評家が、その後にこのイベントを振り返る文章はあるものの、それぞれの内容は微妙に異なっている。会場の中や外でハプニング的に行われ、さらに途中で上映中止にまで至ったこの作品上映の全体像を把握し、理解するのが不可能であったことの証左である。それぞれの持ち場にいたため、当事者たちですら、実際に何が行なわれたのか分からなかったであろう。

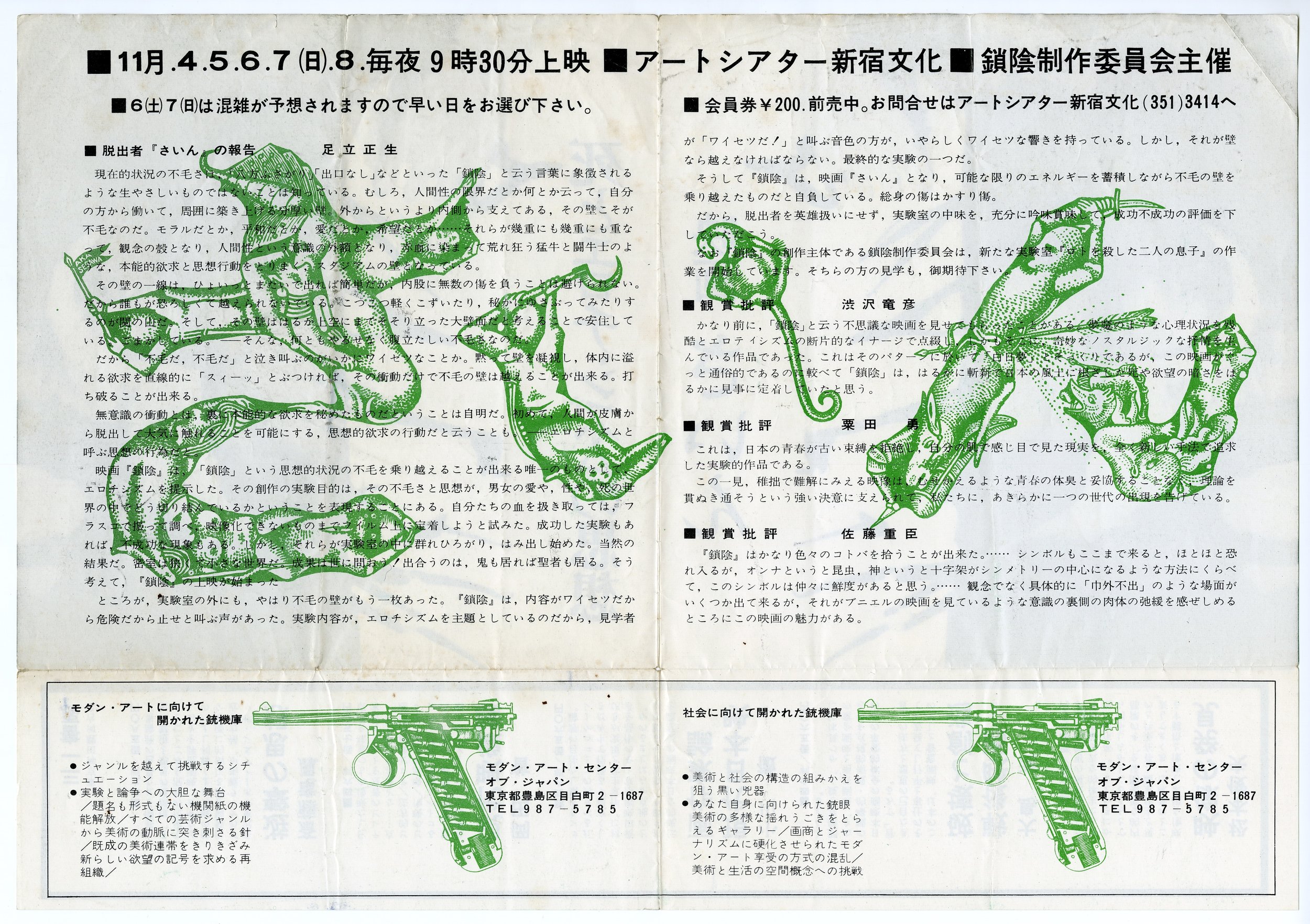

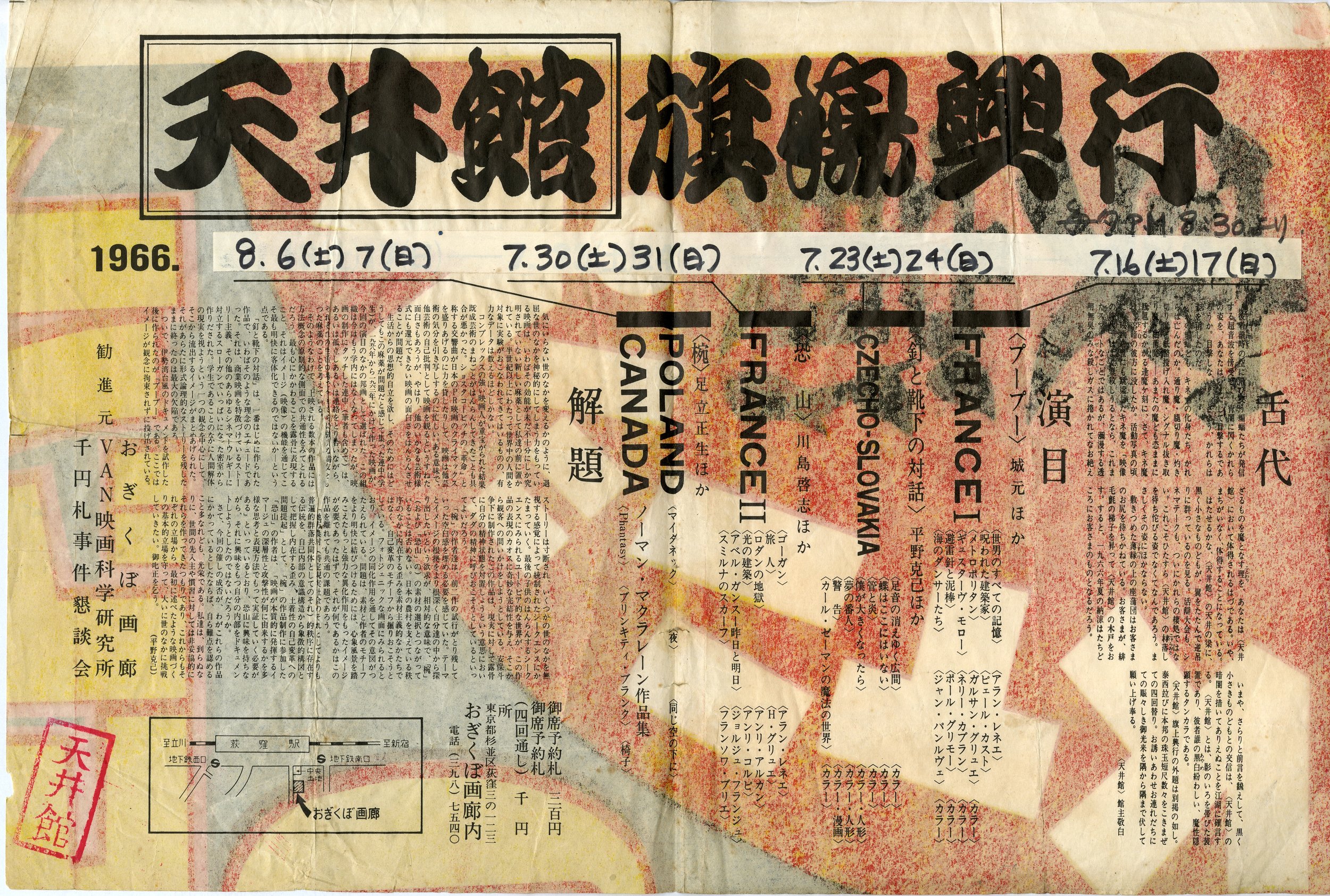

そして、61年版に増して資料や記録が残されていないのだが、62年には、集会時に壇上からVANを痛烈に批判した全学連執行部の北小路敏も参加したうえで、VANの演出による再上映が、九段会館における追悼集会で行われた。VANで交流していたグループ音楽の刀根康尚が作曲で参加し、演奏に一柳慧、小杉武久、武田明倫、オノヨーコらが加わった。こうしたVANを媒介にした横断的実験は、60年のイヴェント「操行ゼロ」を前史に、64年の「鎖陰の儀」、65年、モダンアートセンター・オブ・ジャパンのミューズ週間、66年の天井館の旗揚げ興行、67年ルナミ画廊でのルナミ・フィルム・ギャラリー、インター・メディアといったイベントへの参加や企画、城之内自身の作品としては、ハイレッド・センターによるシェルター計画を記録した『シェルタープラン』(1964)へと繋がっていったのである。

2. シェルタープラン

城之内元晴「ハイレッド・センター シェルタープラン」、1964、ウェブ抜粋プレビュー版

1964年1月26日、 27日の二日間に、赤瀬川原平、中西夏之、高松次郎、和泉達らのハイレッド・センターは、日比谷・帝国ホテルのロビーと旧館340号室において、シェルター計画と呼称したイベントを行う。ハイレッドセンターは、シェルタープラン・コンファレンスという架空の団体からの依頼という設定で、特定の知人たちに招待状と来館者の心得を送った。そして、訪問者がやってくると、入り口でそれぞれのカルテが作成され、室内で身長、体重、肩幅や顔の長さ、口内の容積などを計測し、正面、両側面、背面、頭上、靴裏と立体的な写真を撮影し、それらの情報をもとに個人用のシェルターの注文を受け付けた。もちろん、本物のシェルターが作成されるわけではなく、招待状を受け取った人々がホテルに指示された通りにやってきて、自らの計測作業に参加するという一連のイベントであった。ハイレッド・センターは、1963年に結成され、「直接行動」を旗印に、既存の美術作品という概念をこえ、美術館や画廊のみならず、路上、屋上、電車内でのイベントやハプニングを繰り返し行なった。シェルター計画は、ネオダダやフルクサスの美術家のみならず、音楽家、デザイナー、編集者、映像作家などが集った、ハイレッドセンターのなかでももっとも大掛かりなイベントの一つであったと言えよう。また赤瀬川が、旧千円札を精巧に模写した作品を発表し、それを複製、配布したことで、模型千円札事件に至るのだが、招待状が出された17日に警視庁が銅板を押収、最終日となる27日の朝刊に朝日新聞が報道したため、このイベントは芸術と政治が二項対立するのではなく、文字通り一体化するなかで行われることとなった。

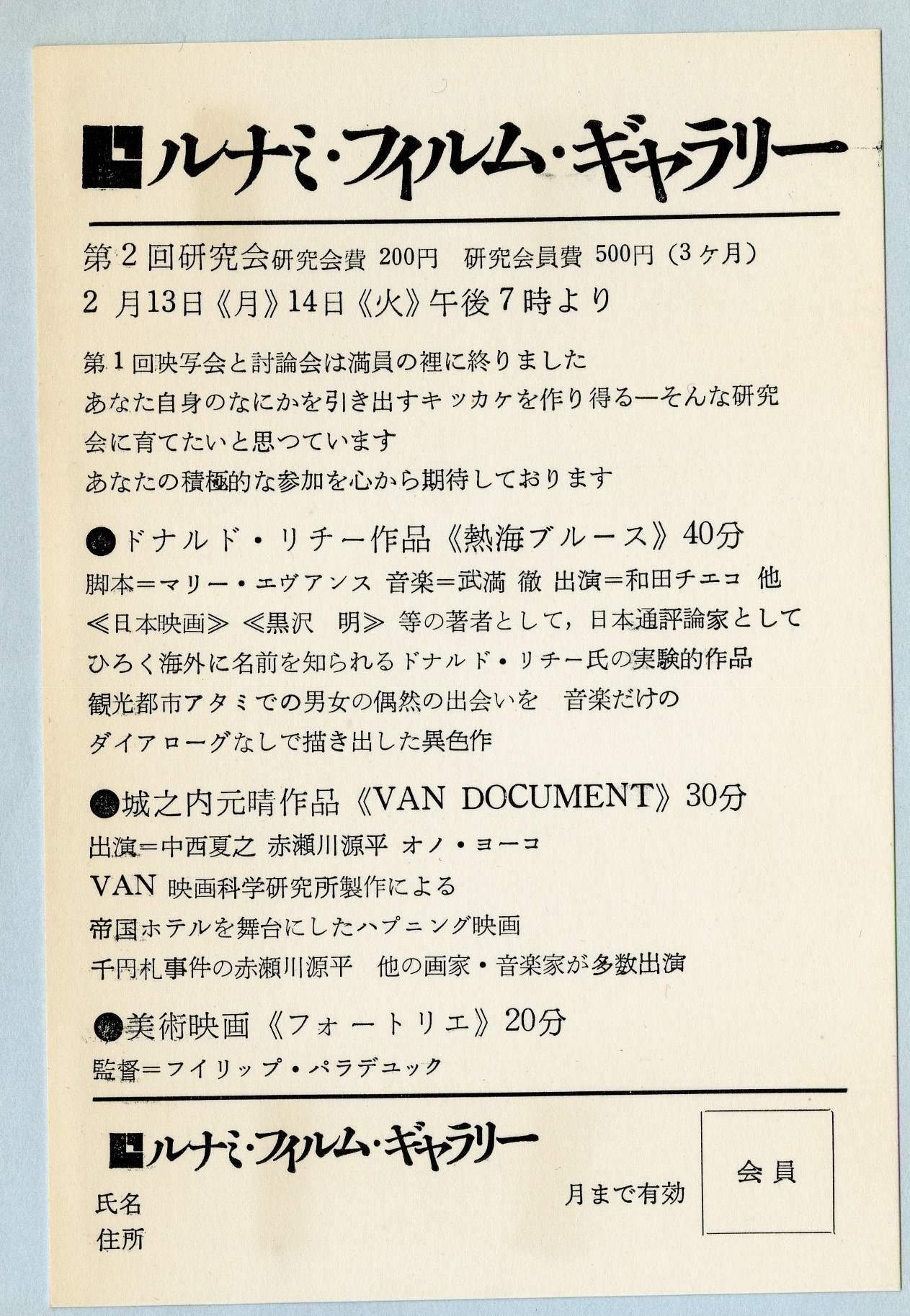

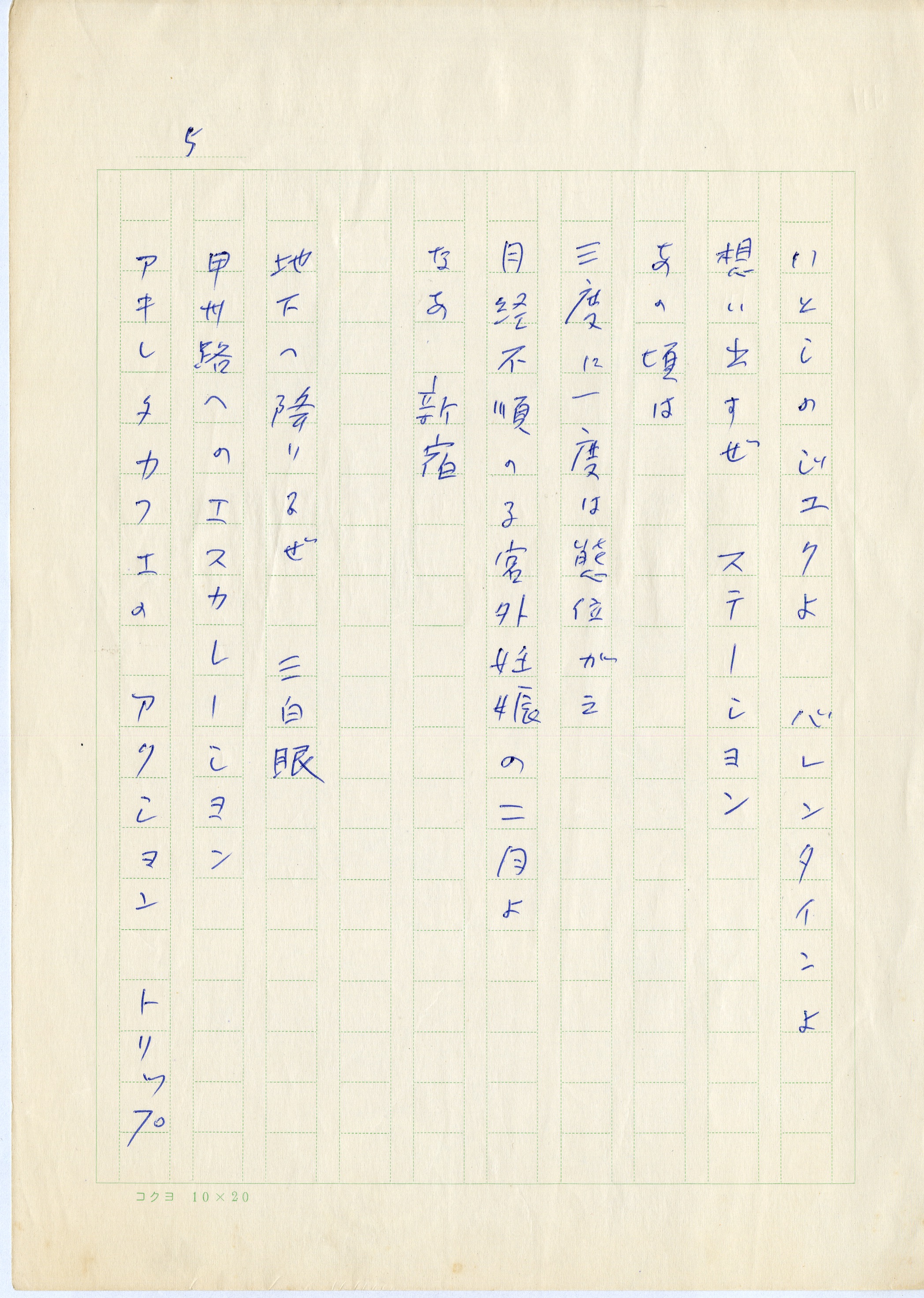

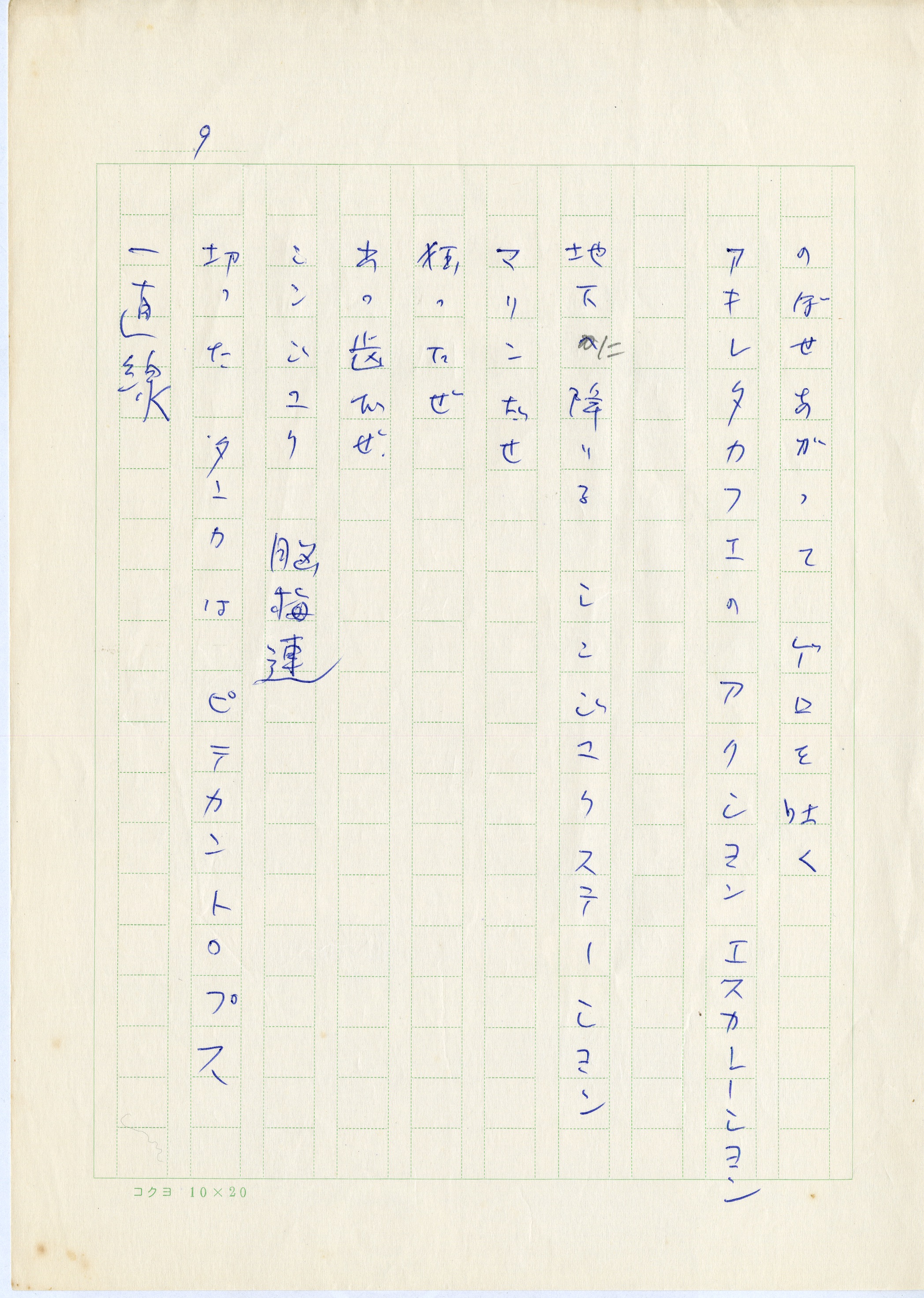

城之内らVANは、この混然一体化したイベントを記録し、シェルター計画に至るまでのハイレッド・センターによる美術作品、イベントの写真などを冒頭に、イベント後に作成されたシェルターの映像を最後に挿入している。それらの映像によって一連の流れや参加者の動向を確認することはできるが、音声もなく、画面上で一切も紹介もなされないため、事前に詳細を知らなければ何が行われているのかは不明瞭である。しかし城之内は、単に作品として完結した記録映画を上映するのではなく、ハイレッドセンターによる実験に応答するために、映像を通じてこの未知なイベントに当時と同じように立ち会うことができるか、という問いを立てようとしたのである。つまり、フィルムを反復することで観客が鑑賞、消費するメディアであるところの映画—映像を媒介にしながら、イベントの一回性を再現する、あるいは更に新しい一回性を生み出そうとしたのだ。そうした逆説的な試行のなかで、演出、撮影、編集、そして上映がなされていくこととなった。それゆえに、『シェルタープラン』は、64年当時にまとめられたと思われるが、いつそれが現在知られる版として完成されたのか定かではない。まず66年に千円札裁判における証拠物件として裁判所で参考上映され、1967年2月13-15日の三日間、ルナミ画廊の「ルナミ・フィルム・ギャラリー」の第2回研究会で『VAN DOCUMENT』と題されたなかで、全編、あるいは一部が上映されたのが記録として残されている。[2] 城之内は、上映パフォーマンスの意図について質問された際に、以下のように答えている。

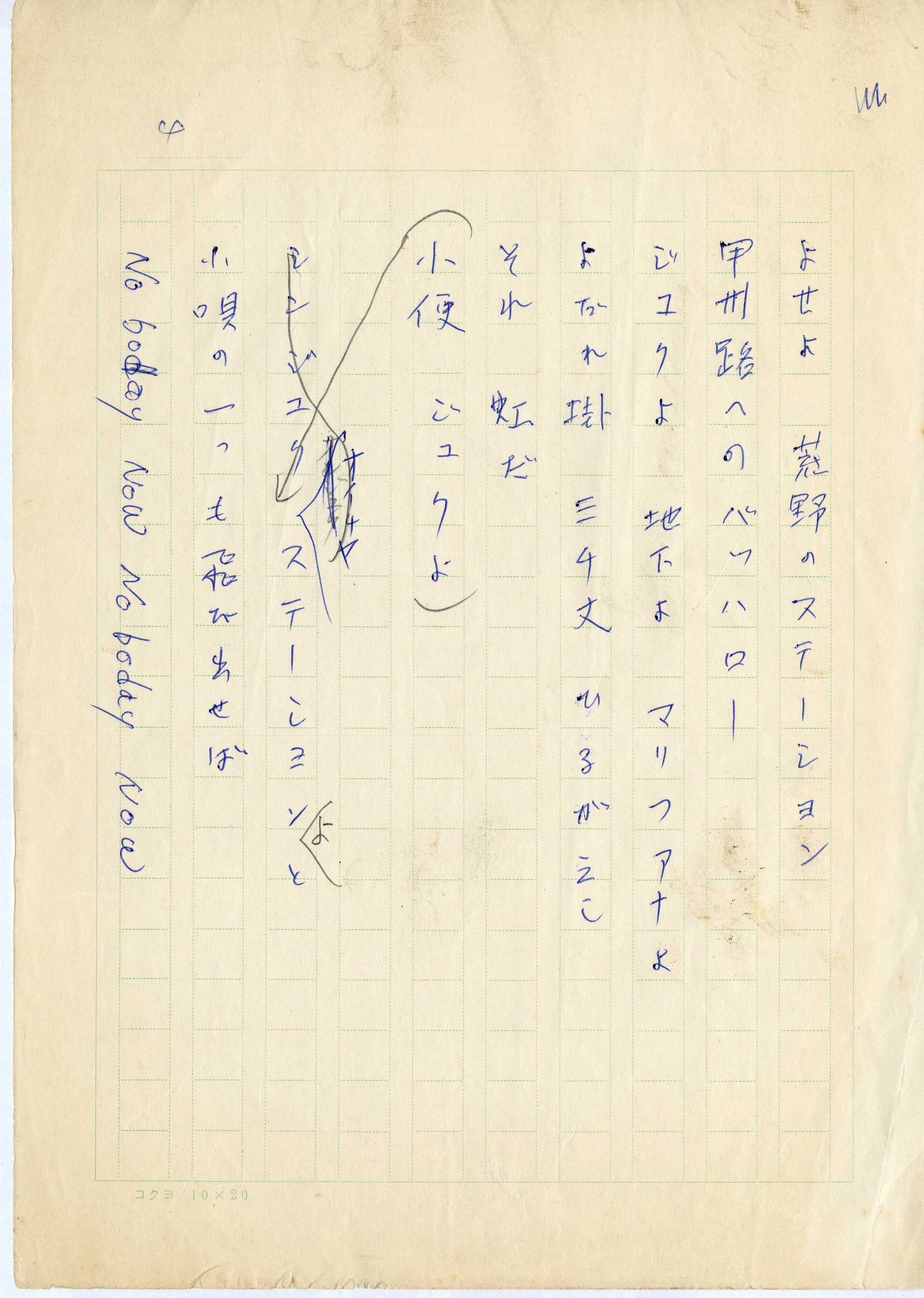

それは見る人の自由です。僕は作品である映像自体に流動性を持たせたい。だからきのうと今日は違う そしてあしたも……どうなるか、僕自身にもわからない。(注・1日目は懐中電気を首からぶらさげ詩の朗読。時々プロジェクターをはげしく指示し“フィルムカット!”“フィルムスタート!”と叫びながら…… 二日目は相棒と共に全裸の後姿をスクリーンを前に左右に動く行為をくり返した。スクリーンに写るフィルムと身体、身体に写るフィルムがオーバーラップして……3日目は一人の臆病そうな男をムチ打つ格好で画面を打ちつける行為の反復。)[3]

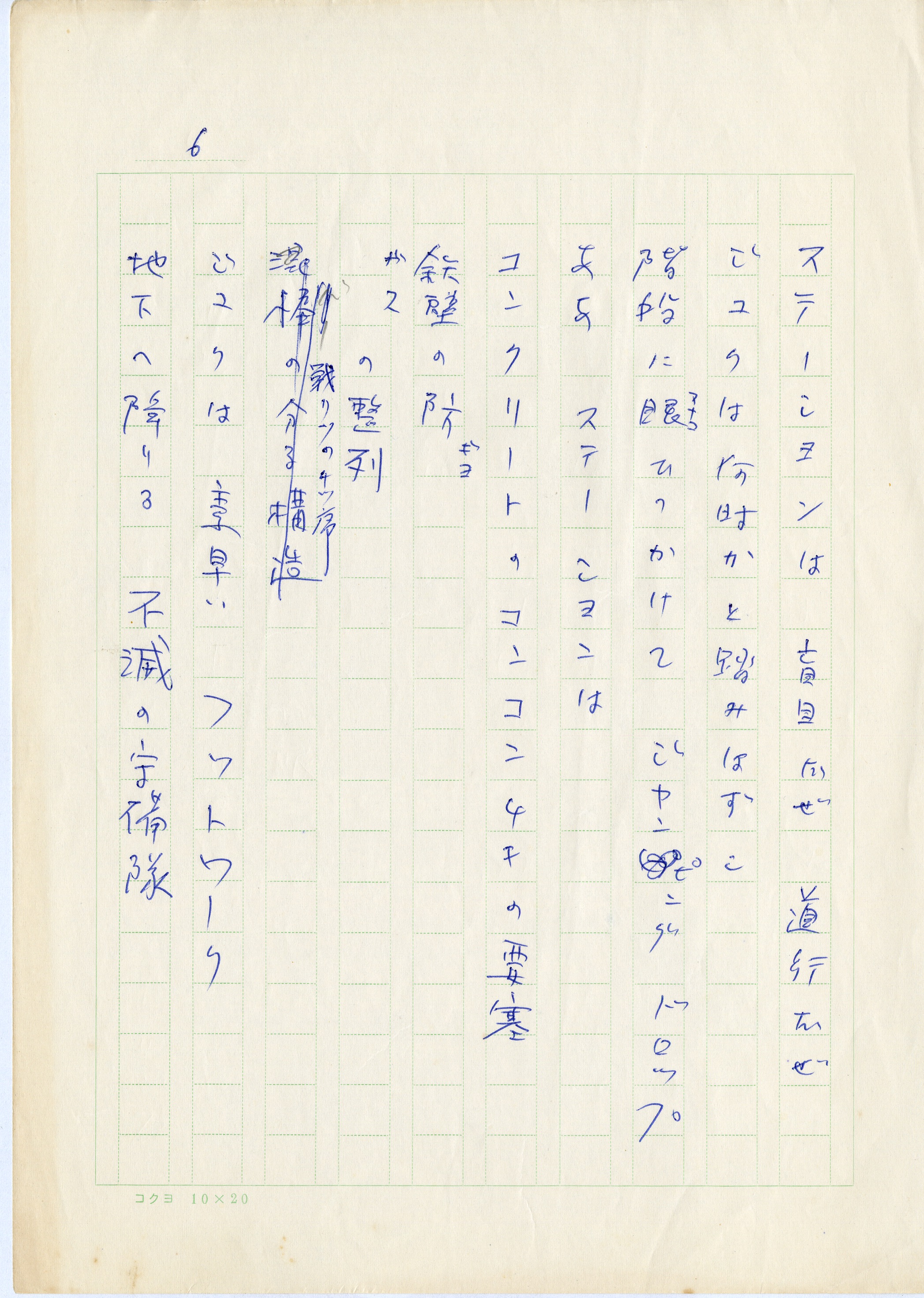

注からも明らかなように、このときは完成された映画作品を一方的に上映するのではなく、毎回異なったエクスパンデッド・シネマ的な実験がなされることとなった。また画面を整頓する意思はあるのかという別の質問に対しては、「全くありません。スイッチを入れるときに決定される。そしていくつかが重なりあって伸びていく…いっさい編集しないのが僕のモットーです」[4]と答えている。城之内にとって上映とは、その都度異なった観客と空間を共有するなかで、スクリーンに映写された光と陰に自らが対峙し、新たな表現を生みだす行為であったのだと言えよう。もちろん、エクスパンデッド・シネマやパフォーマンス上映においては、映写の順番やパフォーマンスの内容は異なるため、形式的にはそのすべてが一回性であるともいえる。しかし、城之内は方法論的にそれを生み出すことを目的とするのではなく、一回性が生み出されるその瞬間瞬間に自らの身体を投げ入れ、自らの存在を賭けようとしたのだ。さらに城之内は、翌1967年、老朽化と地盤沈下によって閉鎖され、解体されるフランク・ロイド・ライト建築による旧帝国ホテルの姿を、『帝国ホテル』(1967-68)としてカメラに収めている。現在、『シェルタープラン』は、ハイレッドセンターの貴重な記録映像として広く知られている傾向にあるが、城之内は、『シェルタープラン』を上映するなかで一回性への試みを重ねていったのと同様に、このイベントが行われた帝国ホテルという場所そのものにも注視し続けたのである。

ここでは、ハイレッド・センターなんかもイベントをやっていたわけですけど、僕自身帝国ホテルに対するいわゆる幻想譚というのがあって、不思議にひっかかったところがあった。何度かここを撮影して、崩壊も撮ったし。ここの通路を入っていくときは、丁度ピラミッドに入っていくような気分になるわけです。あっ、これは都市そのものだな、と思ったわけですね。[5]

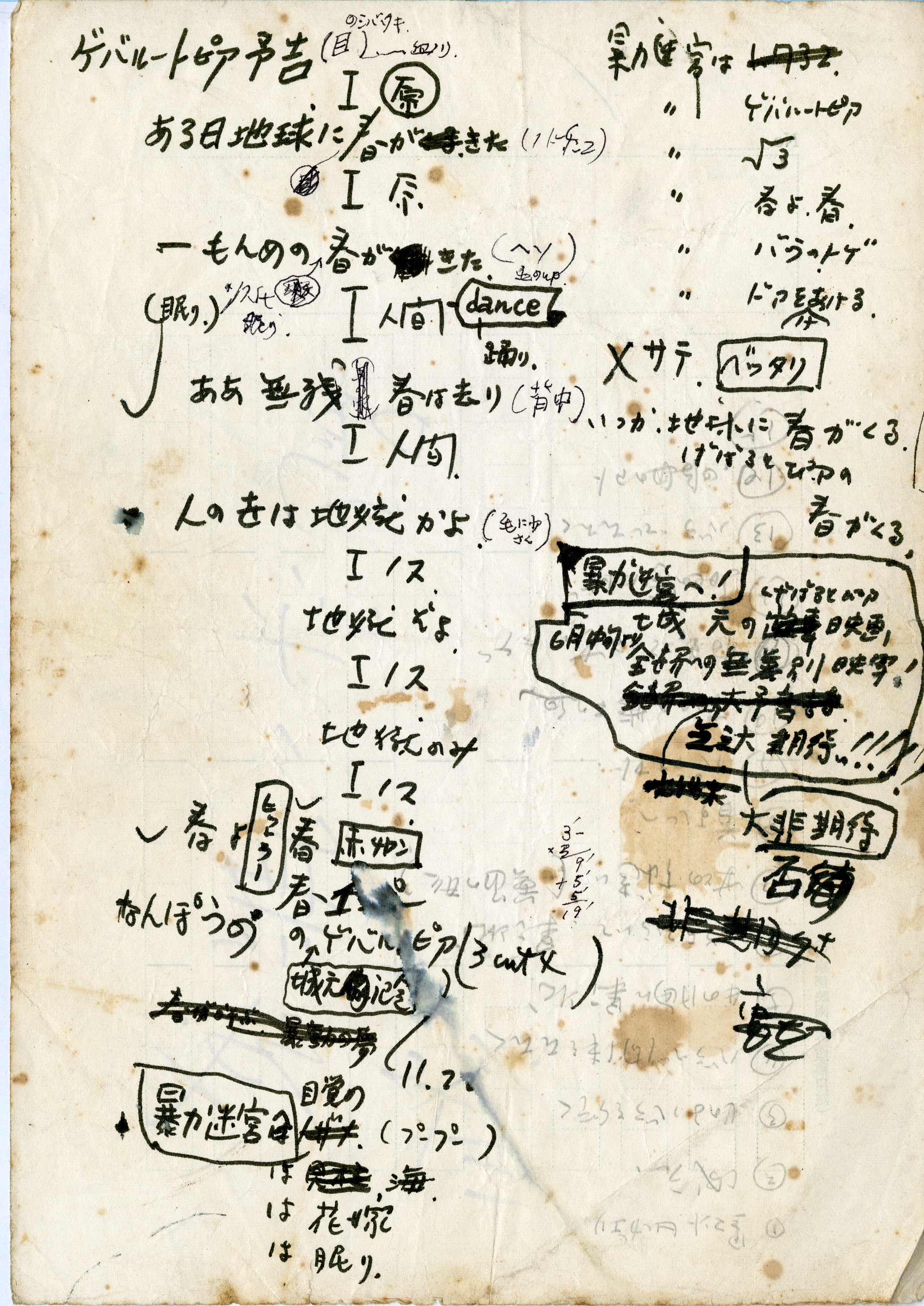

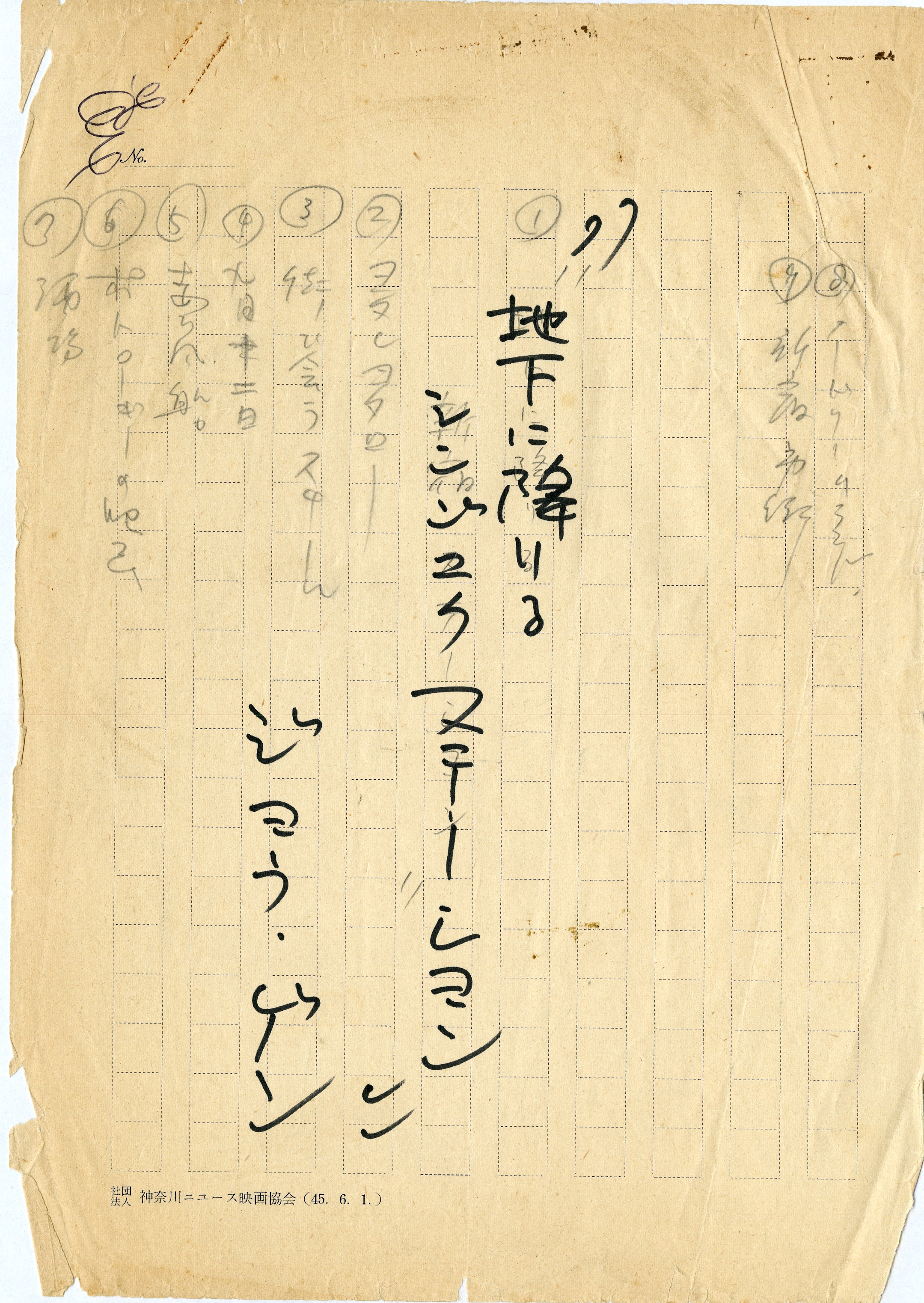

ゆえに、直接的ではないとはいえ、この二作品は一連のものと考えるべきであろう。そして、映画—映像作品という概念をこえた未完の表現への探求は、アンフォルメルの作家Alfred Otto Wolfgang Schulzeの絵画作品をコマ撮りして重ねた『WOLS』(1964-1969)、を挟み、『日大大衆団交』(1968)、『新宿ステーション』(1968-1974)を中心に大学や街頭での闘争や蜂起を同様にコマ撮りで重ねていった「ゲバルトピア」シリーズに至ることとなる。

3 ゲバルトピア

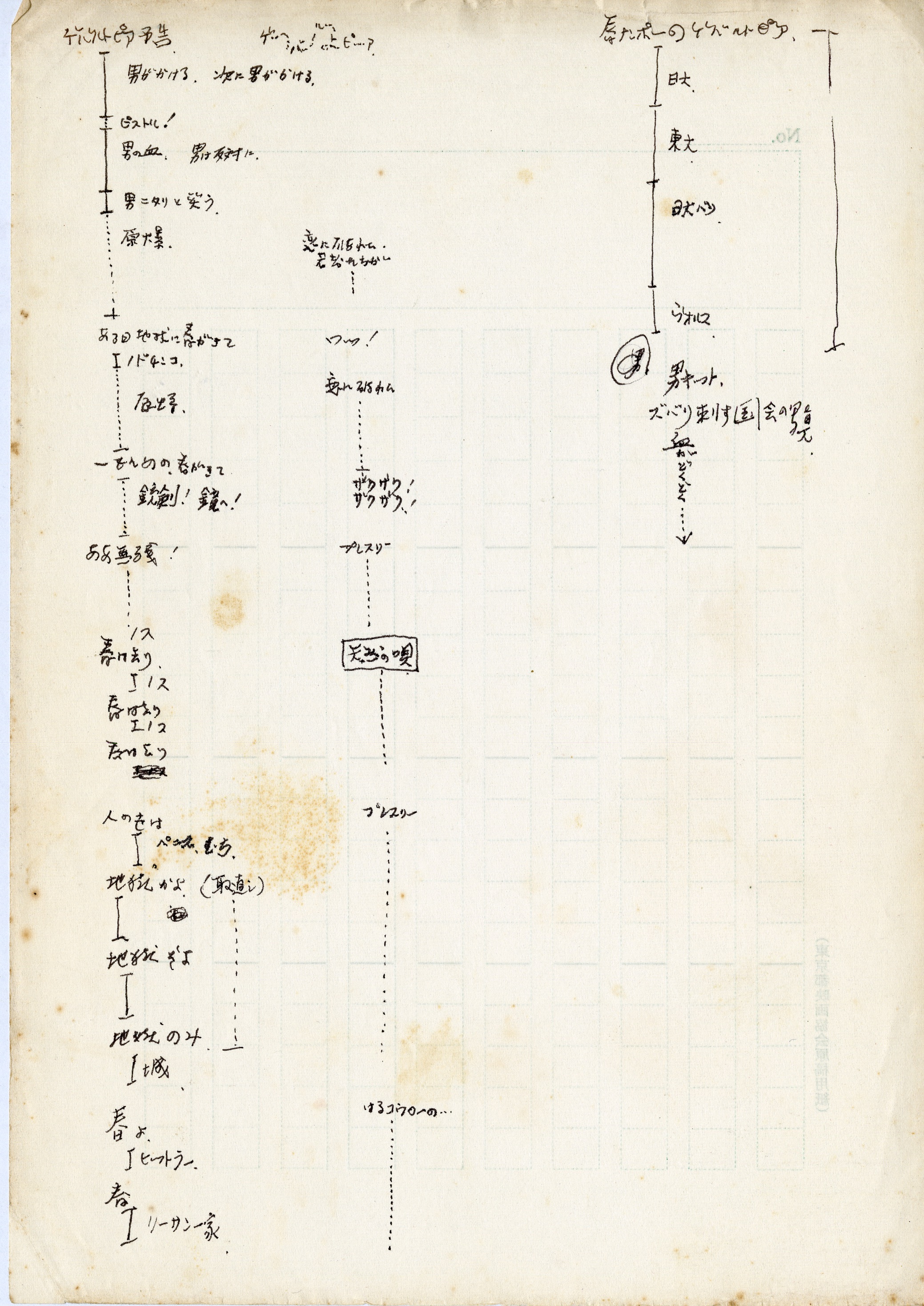

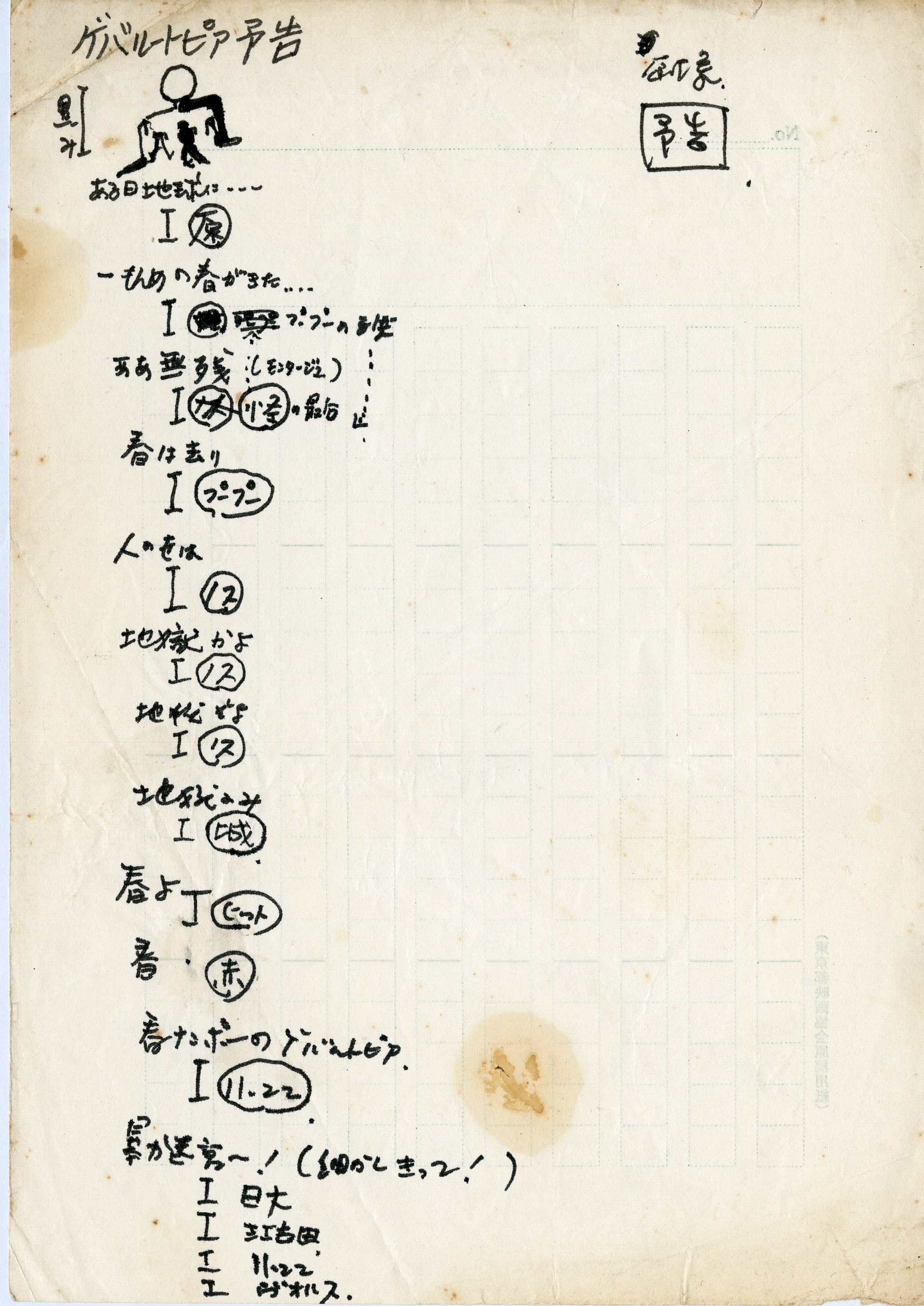

城之内は、1968年前後から学生運動が新たに胎動していくなかで、日大の運動を中心にカメラを向けていった。1968年5月、日本大学経済学部のキャンパスの前で行われた最初のデモンストレーションを記録した『日大白山通り』(1968)から始まり、大学総長との大規模な大衆団交を中心に、日大芸術学部のバリケードを描いた『日大大衆団交』(1968)、『日大芸講堂』(1968)、自らの作品や怪奇映画などの世界と東大—日大闘争をつなげた『ゲバルトピア予告』(1969)、1968年10月21日の国際反戦デイにおける新宿での蜂起を重ねた『新宿ステーション』(1968-74)と続く。時折、シーンが継続する場合もあるが、基本的にはすべての作品がコマ撮りによって構成されているため、そこで何が行われ、何にカメラが向けられていくのかを把握することは難しい。日大映研の共同者であった平野は、『WOLS』から生みだされたこのコマ撮りという方法論を、以下のように論じている。

面白いことに、金がないので(フィルムが足りないので)やむをえず駒撮りで撮影したはずのこの作品のモンタージュは、はからずも彼の方法論そのものであるかのように形にはまっている。(中略)日大斗争の「大衆団交」の記録等においても同じことが指摘できる。彼は、撮りたいもの(こと)を、撮られるものの世間態や注釈にこだわらず、彼のゴムのように伸縮する時間の感覚で記録し、時として現実をパロディ化する。[6]

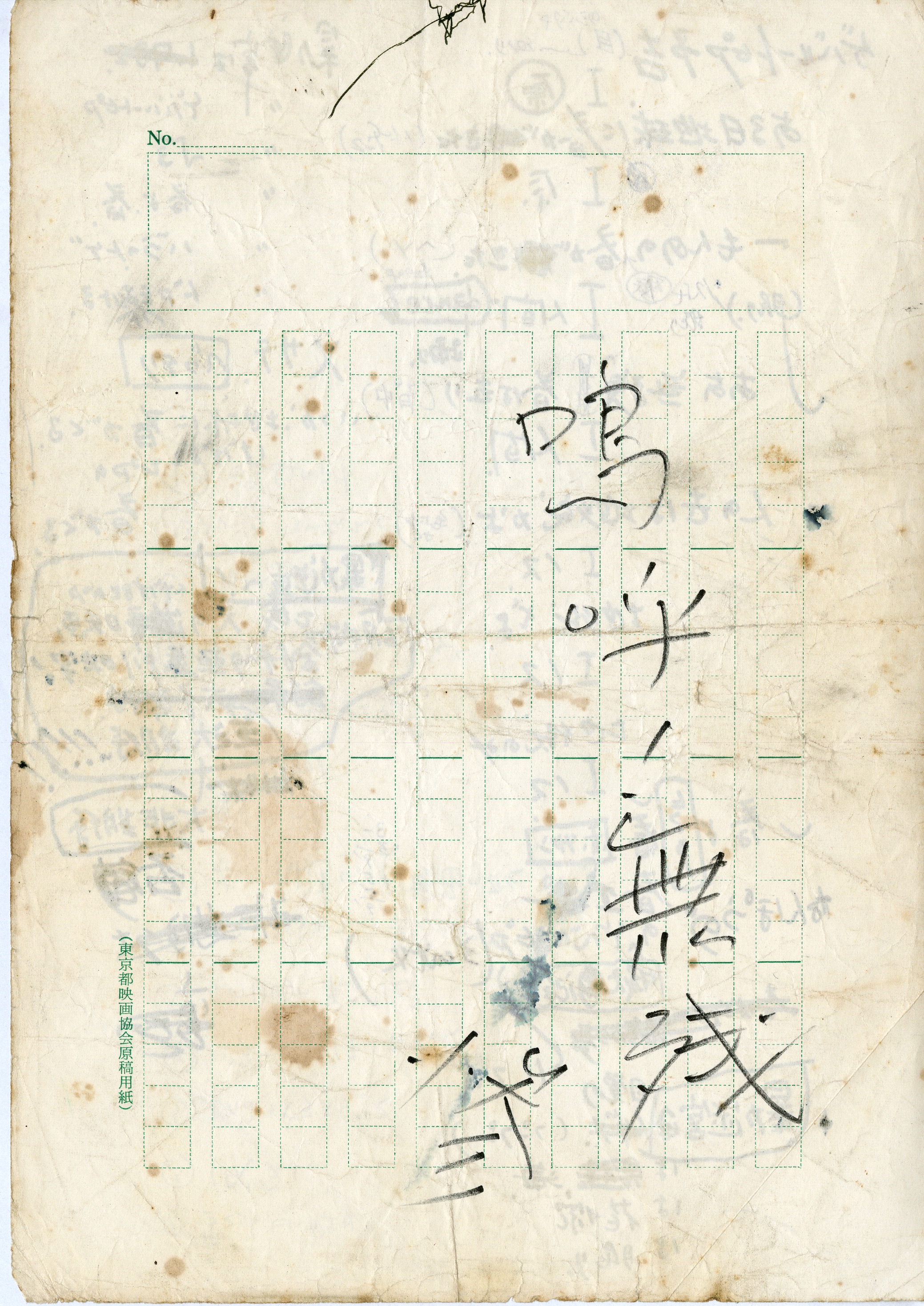

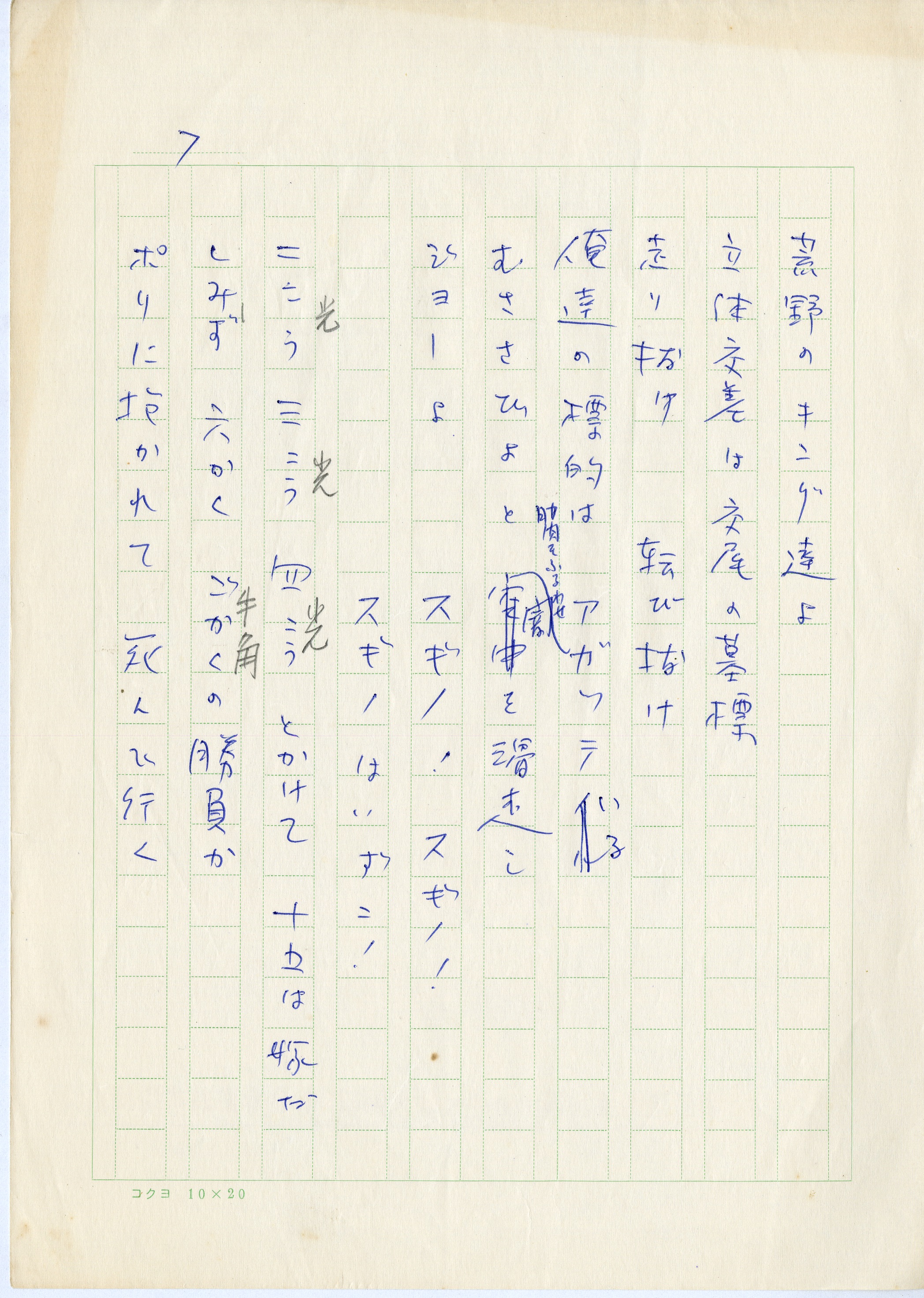

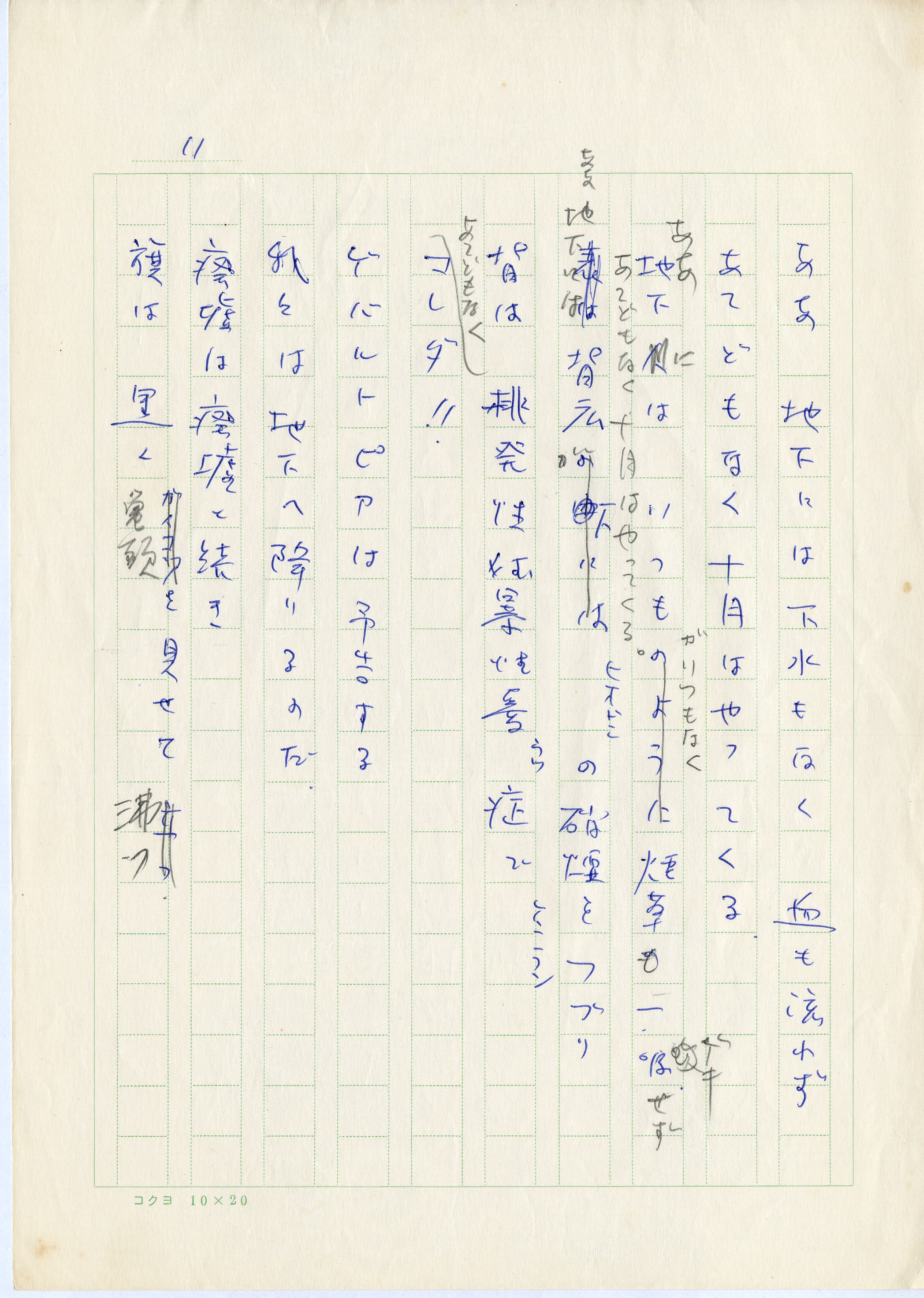

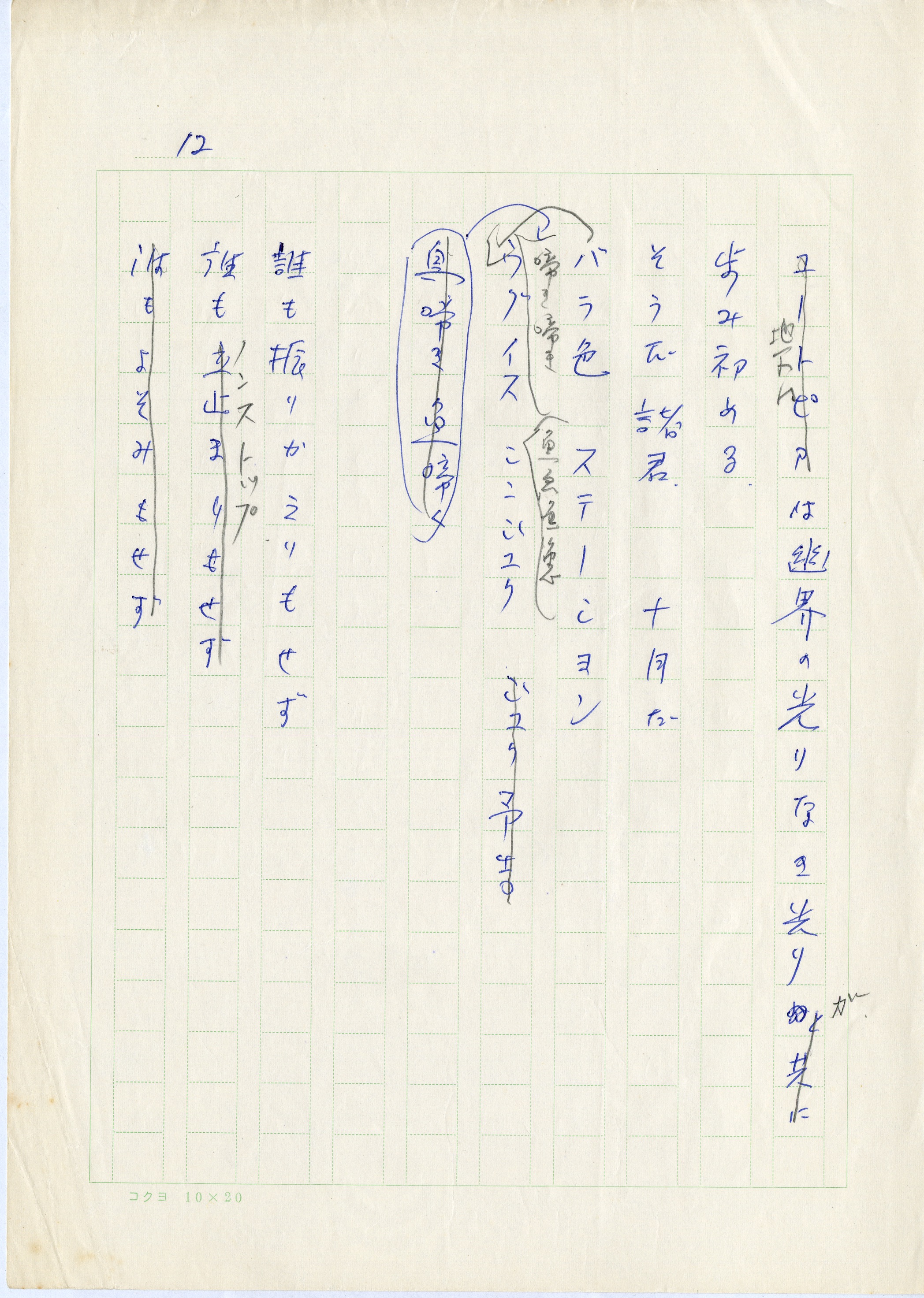

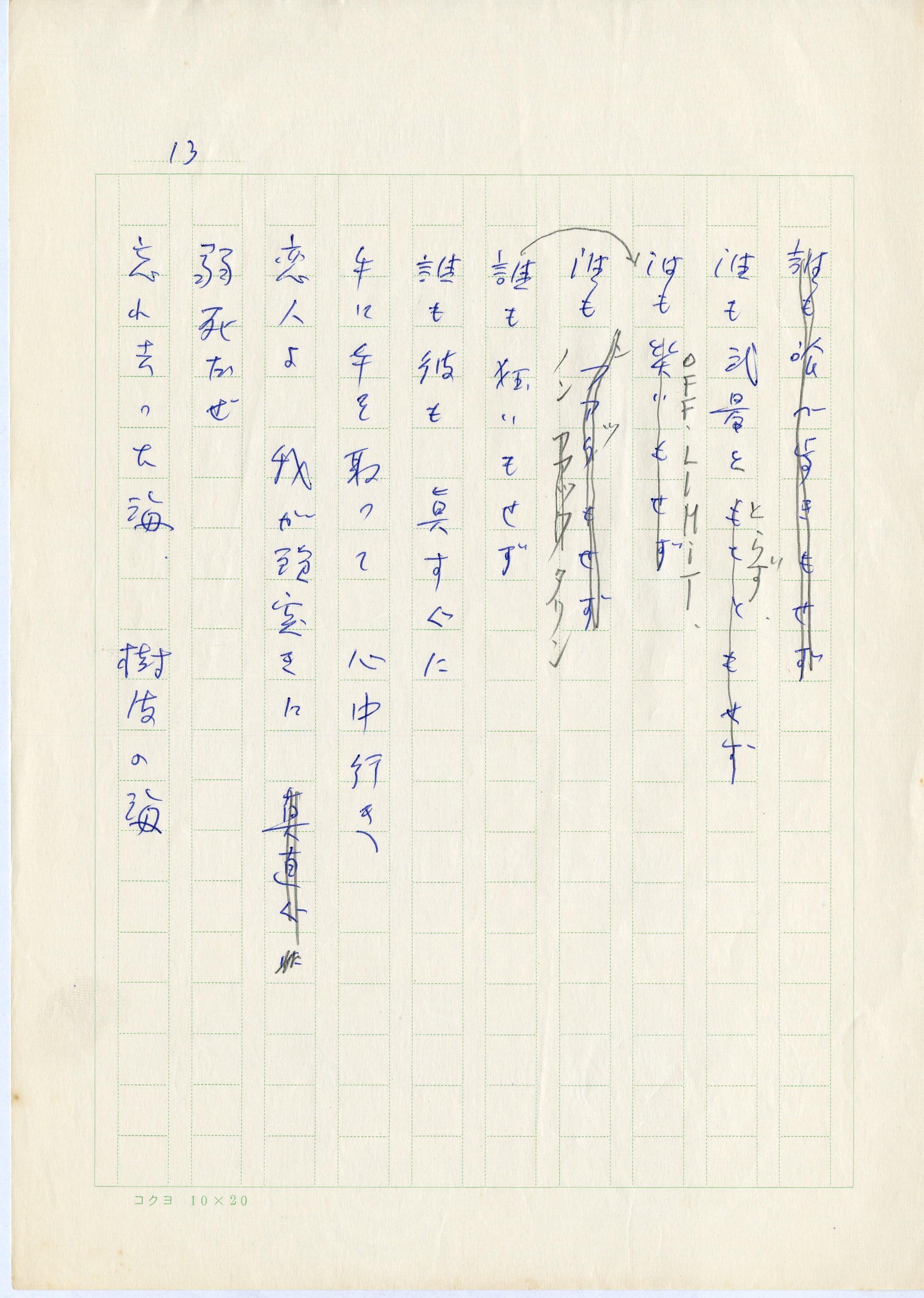

カメラを向ける対象と一定の距離を保ちながらそれらを客観的に記録するのではなく、生起している状況に自らを投げ入れながらコマ撮りによる独自の時間と空間の断片を重ねていくことで、運動—政治の全体像ではなく、闘争や蜂起が立ち上がる一瞬をフィルムに定着させていったのだ。つまり、一つ一つのショットに凝縮されているのは、蜂起、暴動する者たちが見たであろうもの、その視線の先にあった風景である。そして、それらのショットとショットが、シーンとシーンが、断片と断片が、それぞれの作品と作品が、いわゆる映画—映像作品の方法論とはまったく異なった有機的な関係を取り結んでいくのだ。更にその関係性は、様々な実験的上映によって、映画的システムの外部にも拡張していく。おそらく、それは映画や映像と呼ぶことのできない新しい表現であるだろう。城之内は、∞を意味する横八文字を最初に論じるなかで、既存の映画の死を予告し、ゲバルトピアという新しい映画—世界に向かうことを宣言していく。

網膜残像現像を…… 一秒間二十四コマの現実を…… ふき飛ばす

僕の病理を…… やみがたき錯乱を……

僕の〆を…… ぶっ飛ばす

氷つた棺よ……

死んだ銀箔の世界…… この世からかき消えよ!

オレは生活へ漂流だ![7]

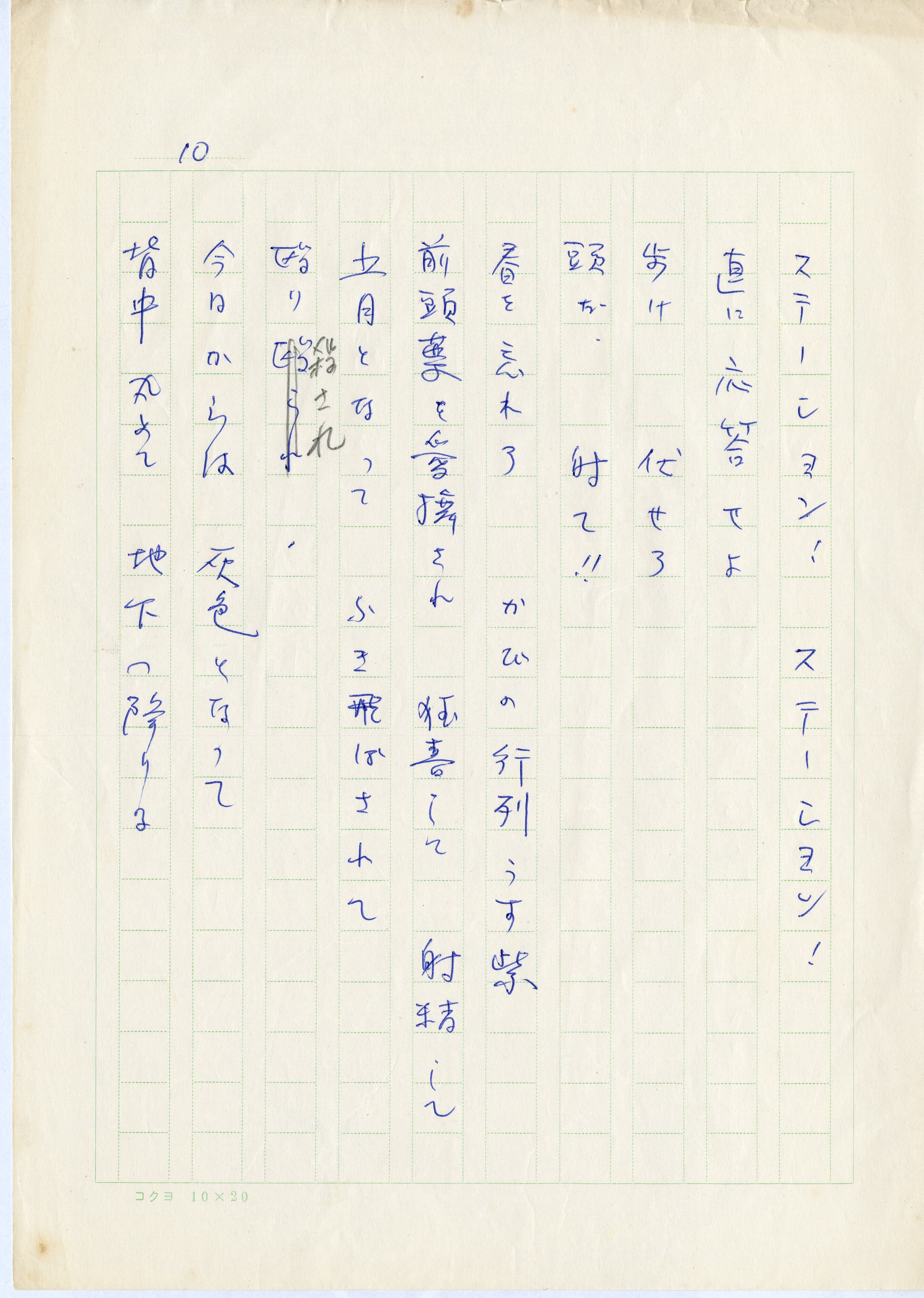

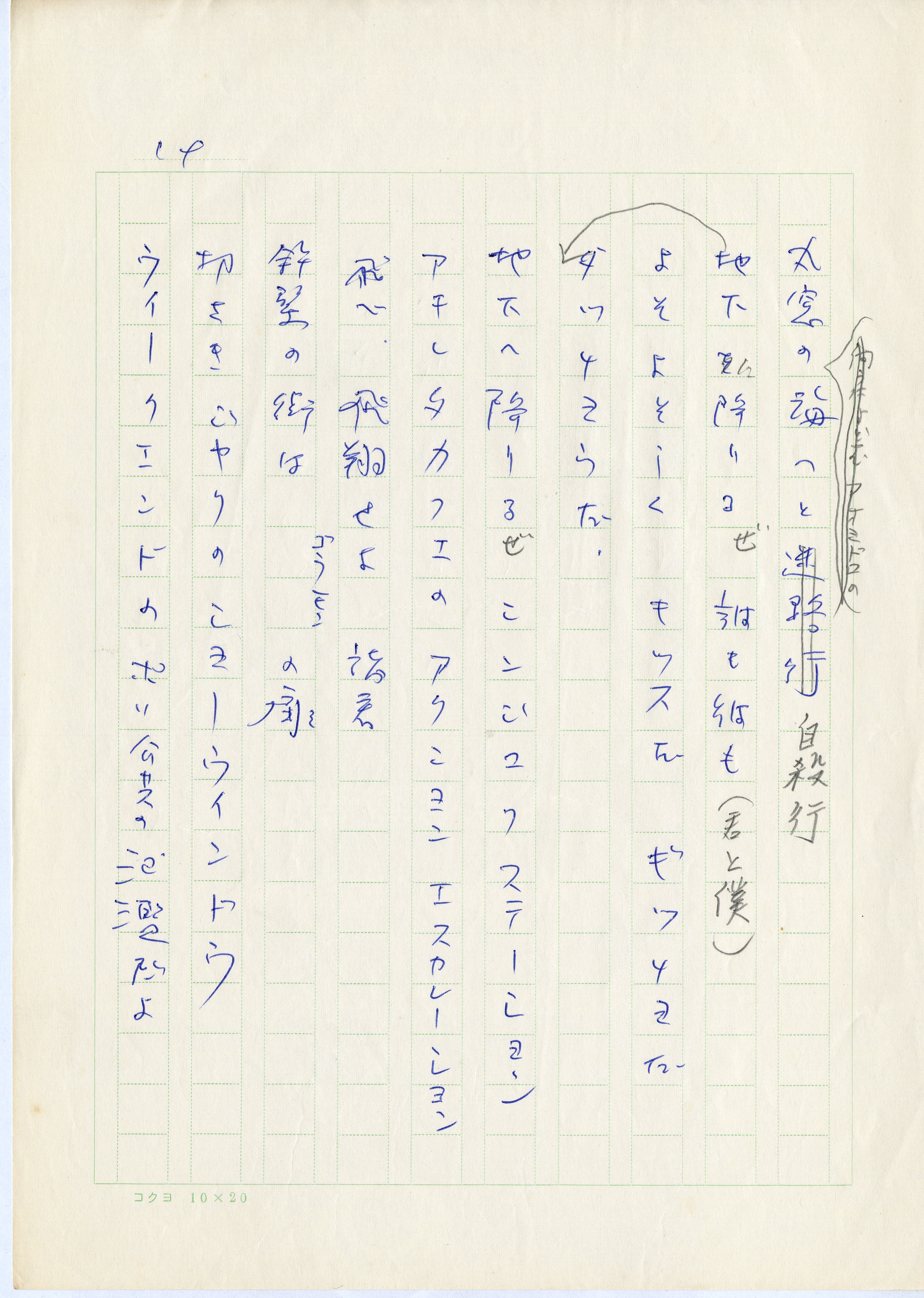

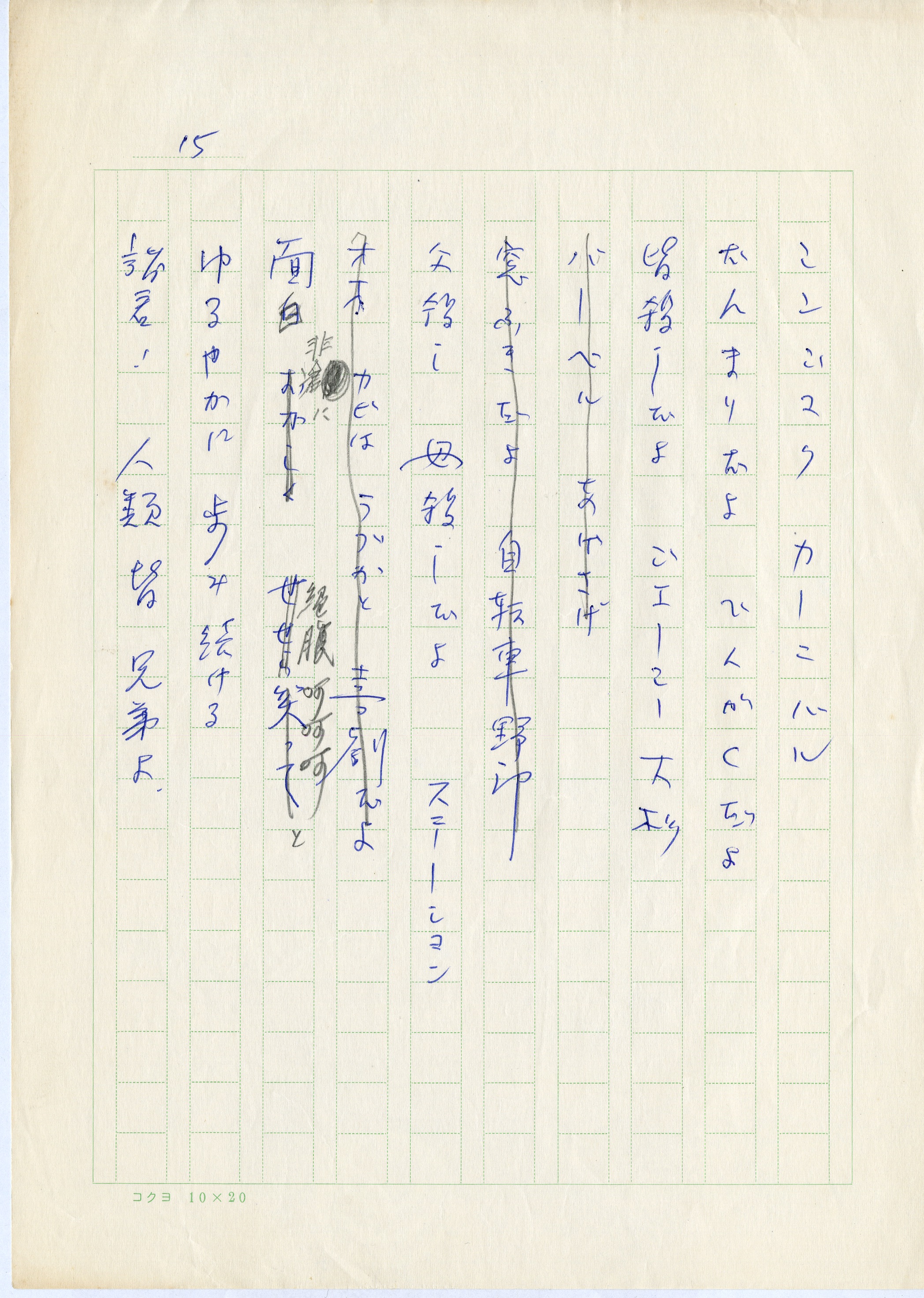

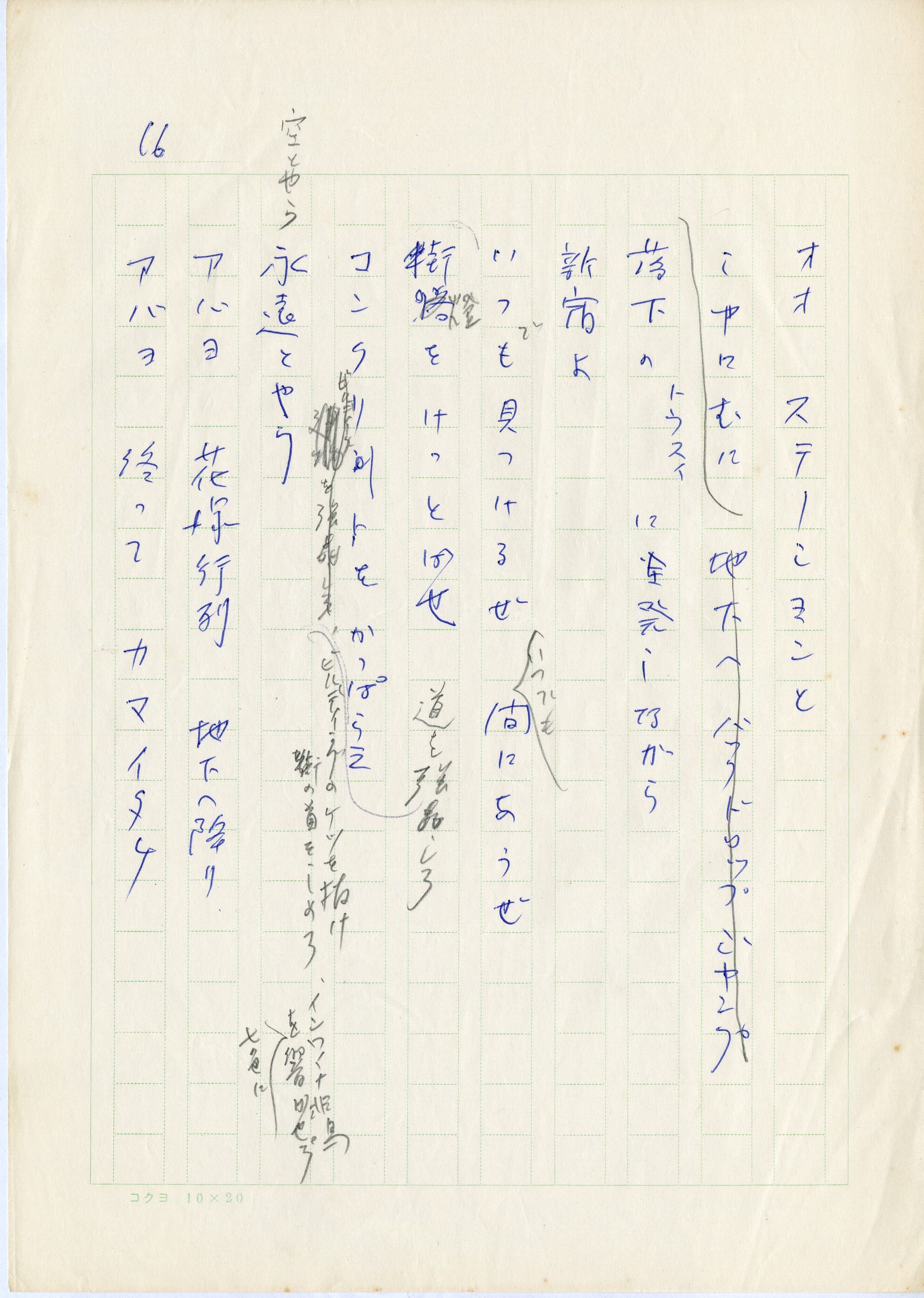

「ゲバルトピア」シリーズは、すべての映像が「ゲバルトピア」という総称で捉えられており、「ゲバルトピア∞」として一本にまとめられる構想でもあった。さらにこのタイトルのもとで、シリーズ以外の作品も含めて上映されたこともある。ゆえに、それぞれを個別の作品として論じることは可能ではあるが、新たな映画—世界へと向かった城之内の意図から外れてしまうのも事実である。またこうしたなかで編集されず作品化されていない、あるいは紛失した素材も多かったと想像される。城之内は、1976年の上映の告知で以下のように記している。これまでの経緯も説明されている。

今回上映される僕の作品は、すべてゲバルトピアと総称されているものであり、そのほんの一部を上映するものである。ゲバルトピアとはゲバルトとユートピアの合成語で明らかにゲバルトの意味ありが強かった。しかしユートピアに対する熱い暗い情念が強かったこともいなめないし、ユートピアへの激しいせき込み、一つの病みがたき幻覚、一つの大タケナワ的痴話、最大の誤解、一つのダダ、偏執狂的発熱、一つの聖跡、空又空、であった。それ故、ゲバルトピアとはかの狼男シオランの戯言“人間とは私にとって抑えがたき悪癖、オレ達はおのがじし夢みるものの犠牲となり、そこから作りあげたゲバルトピアを現実化する中で全くのところ犠牲になり、以後長長しい贖罪の道程となる”が云々えている。

元々、1960年中頃、ヨシダヨシエ氏主催による超幻想的交流の場で上映した映画は、ゲバルトピアの先駆的発想である横8文字映画であった。映像の無限回転による、全空間解放を目指した。

同じく60年代なかごろ、石崎浩一郎氏主催による映画会で横8文字映画の実験的上映を行い、ゲバルトピアが横8文字の中に結晶化された。この時のフィルムは僕の全く関与しない、つまり道端や倉庫の隅に捨ててあったフィルムを僕のフィルムとして上映——これはまさに夢の反スウ作業であったーー又、この上映中鞭と血が流され、観客はヒモで縛られドナルド・リチィ氏は失禁した。しかしゲバルトピアの最も原初的行動は、1961年より神原寛氏等と6・15集会に向け闇の中の祭りを作ったことにある。映画は大きな悪夢となって会場をおおった。1962年、古ぼけたスタジオからゲバルトピアの最も形而上的現実化——閉ざされた空間からの神聖受胎——ぐにゃぐにゃの柔かい羽毛としての映画が誕生し流産した。1964年より10年を一つの円環として目ったらやったら撮りまくり、現在少くとも10本以上のフィルムは消失してしまった。いずれにしてもゲバルトピアはその翻訳、象徴されるルーペ、変位した夢、形而上的スペククタル、ナンセンス、ダダ的行動、変節につぐ変節、予期せぬ成長、復活する儀式、月なみで退屈な暴力としての迷宮とこの10年、またに思っても見ぬ呪物的存在にかわりつつある。[8]

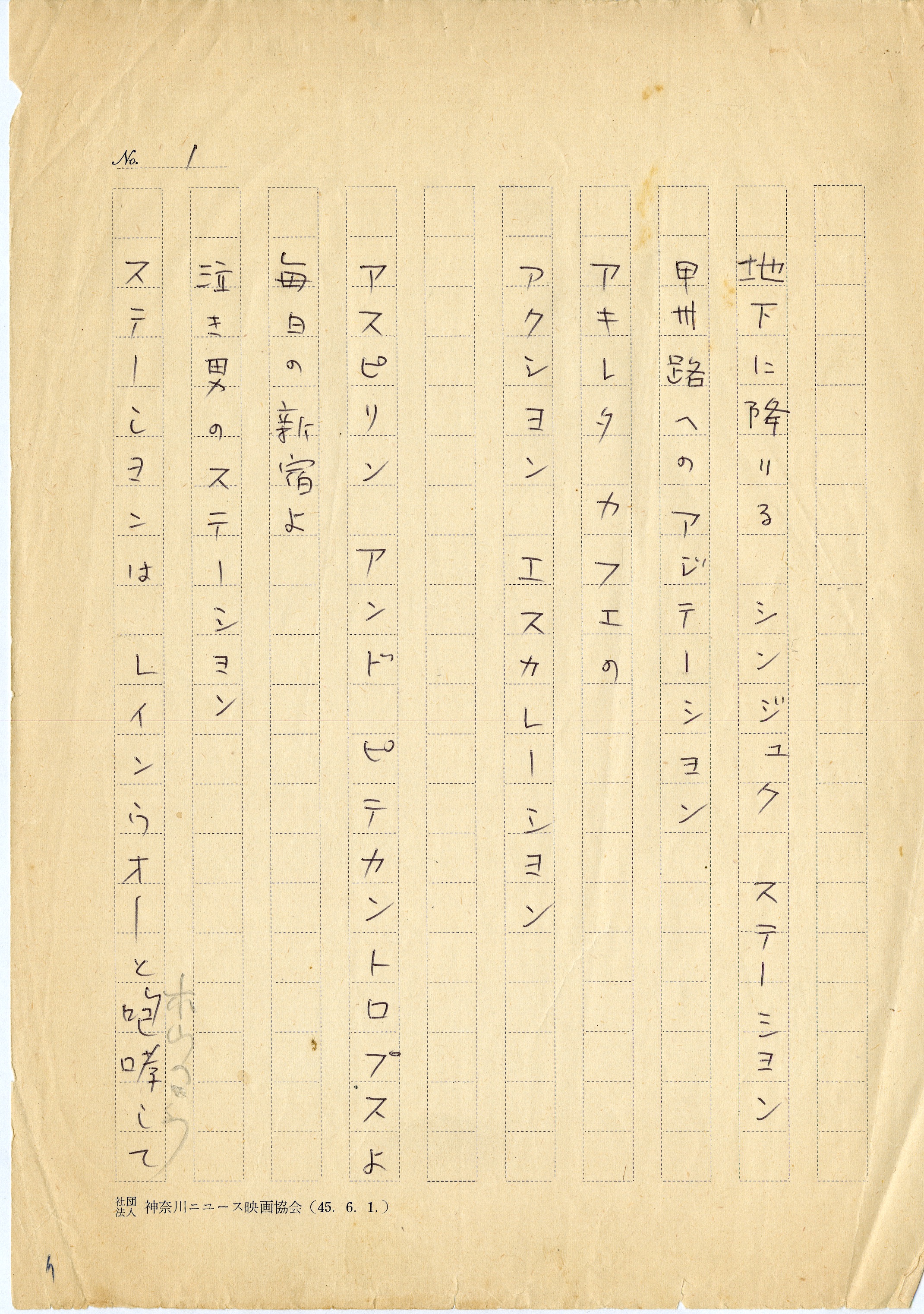

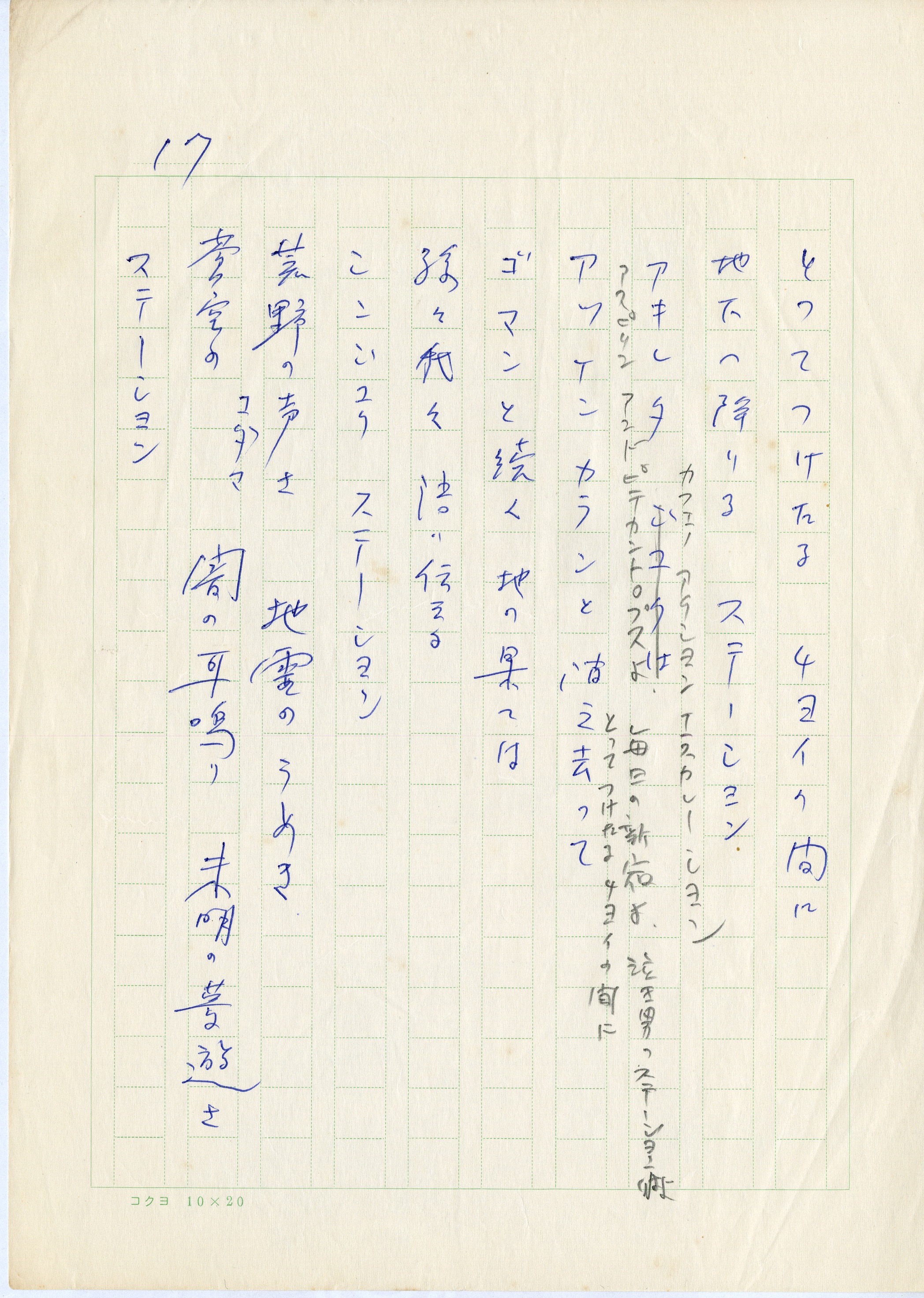

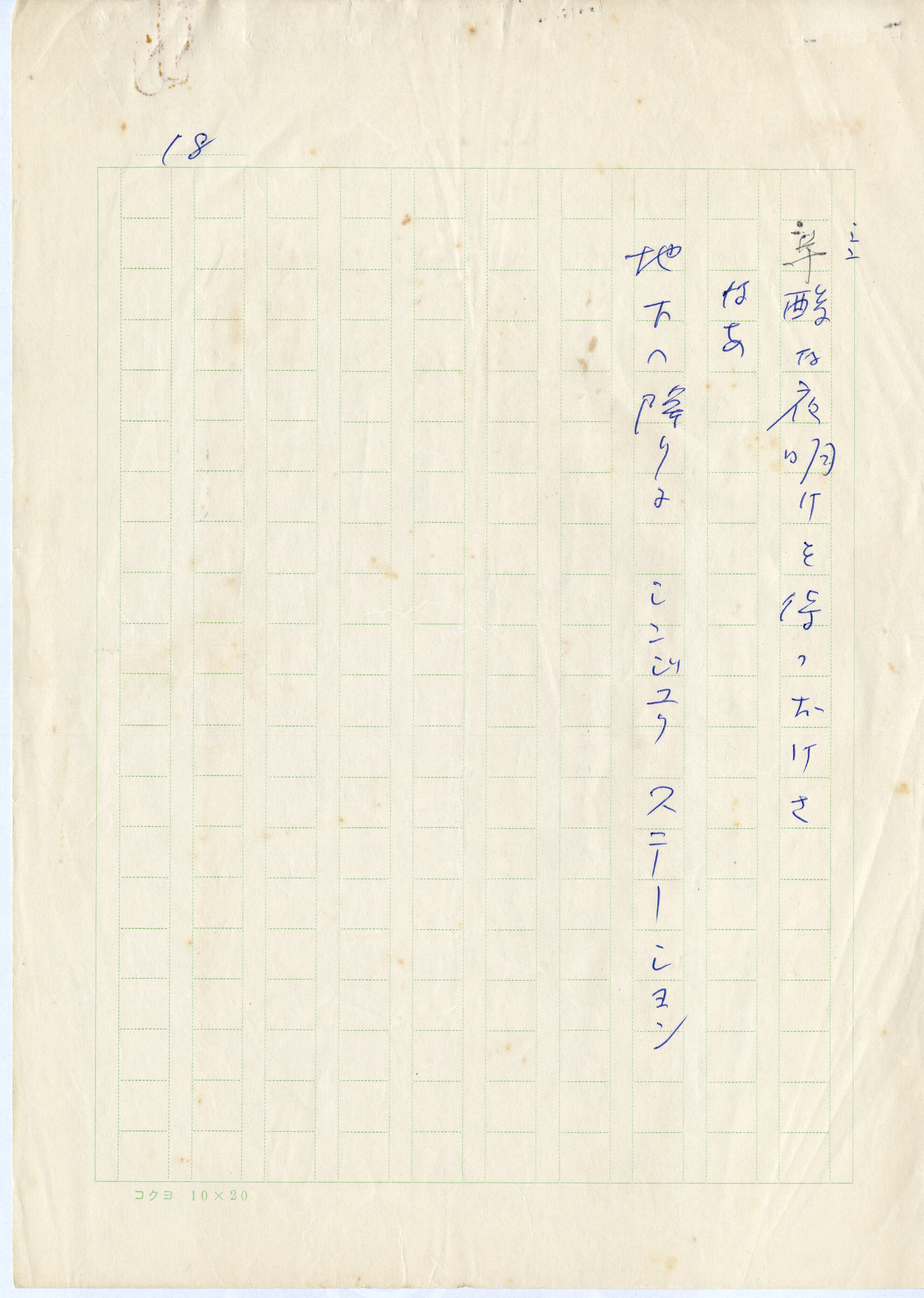

また、『ドキュメント6・15』や『シェルタープラン』と同様に、このシリーズもパフォーマンス上映が主であり、音声がある場合もフィルムとは別に存在している。『新宿ステーション』は、パフォーマンスによる上映が行われていたが、1974年に自らのパフォーマンスを撮影し、その追加した映像が再構成されたのが現存する版となっている。同じ日大芸術学部であったが、映研にはかかわらず、個人の映像作家として活動していた金井勝は、同年の10月に彼の作品上映と同時になされた『新宿ステーション』におけるパフォーマンスを以下のように振り返っている。

その時の城之内は、白のサファリルックに身を包んでいたのだが、やおら立ち上がったと思うと、彼は肩章のループの中に無理やり何かを捩じ込んでいる。何とそれは懐中電灯で、呆気にとられているぼくに例の透き通った声で「じゃ、やってきますよ」と声を掛け、映写機のスイッチを入れるともうスタスタと歩きだしていた。映し出された映像はモノクロームで、そこには機動隊や学生たちの姿が写っている。多分それは68年10月21日の新宿であろう。そのスクリーンに向かって「ステーション、ステーション」と叫びながら進んだ彼は、やがてその映像を身体で浴びながら自作の詩の朗読を始めた。あの肩章の懐中電灯は左手に持った創作ノートをしかと照らしている。そして右手は、下から繰り返し繰り返し振り上げてくる右手は一体何なのだろう、「おいでおいで」と招いているようにも見えるその仕種に、呪力さえ感じられた。[9]

金井の同時代者としての証言は非常に貴重であるが、こうした証言のみだけでは、現存版とそれ以前のパフォーマンス版の差異を比較することはできないだろう。金井は、現存版はパフォーマンス上映の「70パーセントの出来に過ぎない」としているが——70パーセントもあるのだから多くの人がみるべきとも指摘している——、他方で同じVANの共同者であった浅沼は、永遠に変化しつづける未完の円環的な作品こそが、まさに城之内による実験の過程であるとしている。

「シンジュクステーション」に至っては「パフォーマンス映画の極めつけだ」と評する人もいる。それには城ちゃんの演技や滔々とした詩の朗読も一役かっているが、映画或いは映像の前でパフォーマンスを行い、それを又映画に撮る。その映画の前で又パフォーマンスを行うとすれば、無限の万華鏡である。それは彼の言う「映画は全て生成過程にある」ということの一端であろうが、映画人として誰ひとり分け入ったことのない迷宮世界である。[10]

繰り返しになるがこういった城之内の試みを、既存の映画あるいは芸術作品という概念のなかだけで捉えることは困難である。しかし、そうした枠組みの一切を外して、それらの「作品」と対峙したとき、エクスパンデッド・シネマとしての実験としてのみならず、一回性の出来事を生起していくという映画の新たな潜在的な可能性が浮かび上がってくるに違いない。

1 城之内元晴、聞き手・中島祟「学生映画の始まり 日大映研」、『イメージフォーラム』1986年10月号、P147-148

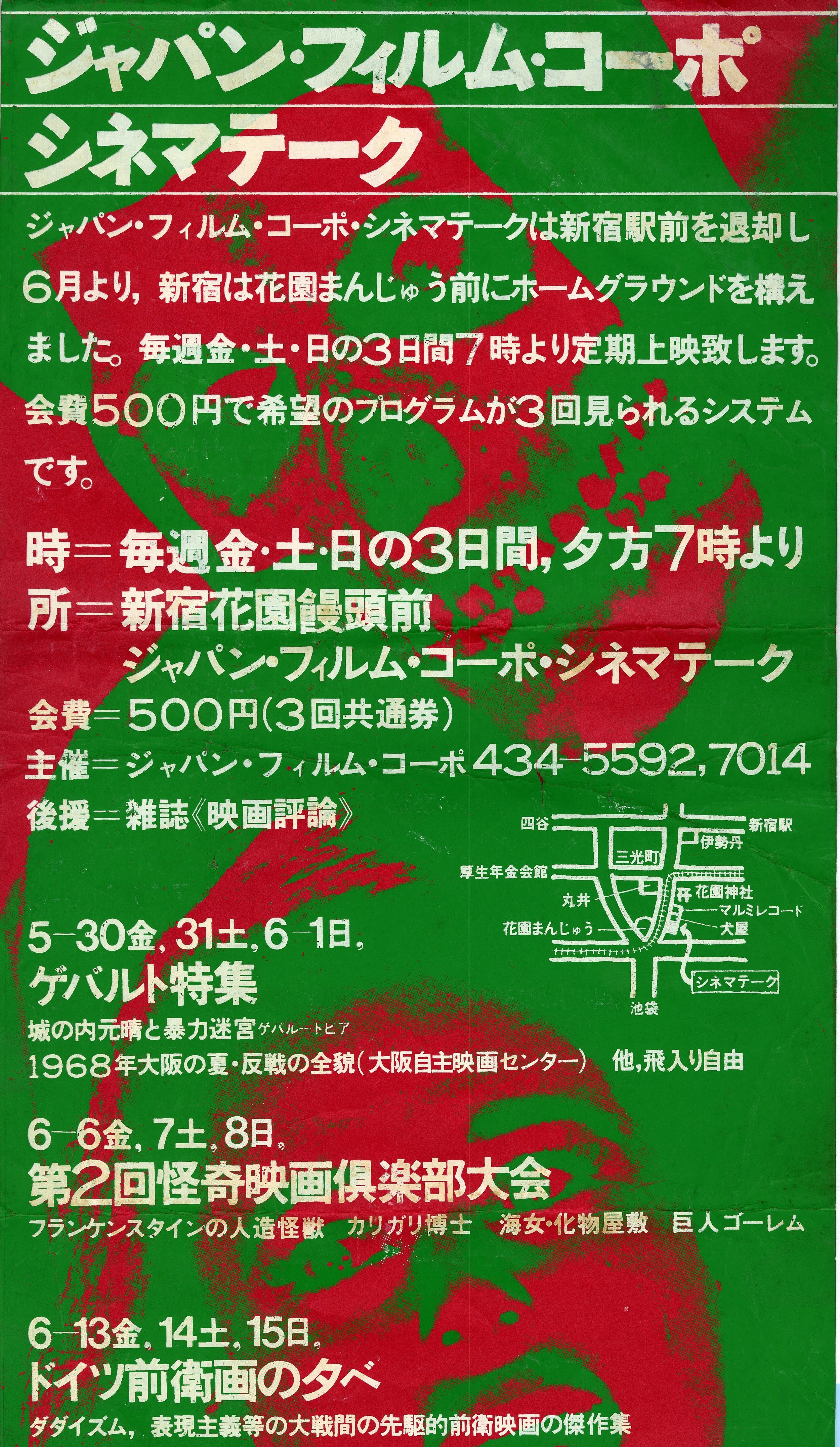

2 ルナミ・フィルム・ギャラリーのポスタカードに、「VAN映画化学研究所製作による帝国ホテルを舞台にしたハプニング映画 千円札事件の赤瀬川原平 他の画家・音楽家が多数出演」と告知されている。30分と記載があるが、現在の作品は、25分である。

3 城之内元晴、司会・石崎浩一郎『ルナミ・フィルム・ギャラリー』、1967年、P1

4 城之内元晴、司会・石崎浩一郎『ルナミ・フィルム・ギャラリー』、1967年、P1

5 城之内元晴、聞き手・中島祟「学生映画の始まり 日大映研」、『イメージフォーラム』1986年10月号、P149

6平野克己「飢えたる者よ、ヴァンに帰れ!」『UNDERGROUND CINEMATHEQUE』NO29、1976年3月10日発行、P2

7 城之内元晴「”銀幕よ死ね!”ーー横八文字論序説ーー」『核』、1号、グループ “核”、P20

8 城之内元晴「作品ノート」『UNDERGROUND CINEMATHEQUE』NO29、P21。アンダーグラウンドシネマテークのNo.81、1976年3月7日から13日開催の特集上映の際に城之内自身が書いた作品解説である。上映情報には、『ゲバルトピア∞』(第一部)16mm 80min 1964〜75 <予告><WOLS><帝国ホテル><バックドロップ><天空><恋人><LSD><土方><日大講堂><シンジュクステーション>という記載がある。

9 金井勝「城之内元晴の『チカニオリル・シンジュクステーション』」『日本ドキュメンタリー映画の躍動 ~60年代~』山形ドキュメンタリー国際映画祭、P45

10 淺沼直也「城ちゃんと『JASAへの招待』」『“城ちゃん”在りきーー城之内元晴回想文集』、七月堂、P39

Go Hirasawa, Meiji Gakuin University (Tokyo)

Go Hirasawa is a researcher at Meiji-Gakuin University working on underground and experimental films and avant-garde art movements in 1960s and '70s Japan. His publications include Godard (Tokyo, 2002), Fassbinder (Tokyo, 2005), Cultural Theories: 1968 (Tokyo, 2010), Koji Wakamatsu: Cinéaste de la Révolte (Paris, 2010), and Masao Adachi: Le bus de la révolution passera bientot près de chez toi (Paris, 2012). He has organized more than fifty film exhibitions throughout the world, including Underground Film Archives (Tokyo, 2001), Nagisa Oshima (Seoul Art Cinema, 2010), Koji Wakamatsu and Masao Adachi (Cinematheque Française, 2010), Theatre Scorpio: Japanese Independent and Experimental Cinema of the 1960s (Close-Up: London, 2011), and Art Theater Guild and Japanese Underground Cinema, 1960–1986 (The Museum of Modern Art, New York, 2012).

This project is part of Japanese Expanded Cinema research, which is supported by the Andy Warhol Foundation.